Rudolf

Frisius

KUNST UND KÜNSTLICHKEIT -

Zum Verhältnis von Technologie und künstlerischer Kreativität

TECHNOLOGIE UND KUNST -

Möglichkeiten und Grenzen der Technisierung von Kunst

und ihre Bedeutung für die Musik

Der Geist eines Kunstwerkes,

das Maß der Empfindung, das Menschliche, das in ihm ist -

sie bleiben durch wechselnde

Zeiten unverändert an Wert;

die Form, die diese drei

aufnahm,

die Mittel, die sie

ausdrückten,

und der Geschmack, den die

Epoche ihres Entstehens über sie ausgoß,

sie sind vergänglich und

rasch alternd.

Geist und Empfindung

bewahren ihre Art, so im Kunstwerk wie im Menschen;

technische Errungenschaften, bereitwilligst erkannt und bewundert, werden

überholt,

oder der Geschmack wendet sich von ihnen gesättigt ab. -

Die vergänglichen

Eigenschaften machen das „Moderne“ eines Werkes aus;

die unveränderlichen

bewahren es davor, „altmodisch“ zu werden.[1]

Mit

diesen Worten beginnt Feruccio Busoni

1906 seinen Entwurf einer neuen Ästhetik

der Tonkunst.

Das

Verhältnis zwischen Kunst und Technologie

beschreibt

er hier mit skeptisch eingrenzenden Worten -

mit

Worten, die seitdem möglicherweise weniger beachtet wurden

als

eine optimistische Zukunftsvision,

in

der er am Ende seines Traktats eine technogene Musik

als

Alternative zu der (nach seiner Auffassung)

in

ihren Mitteln und Ausdrucksmöglichkeiten erschöpften Instrumentalmusik

empfiehlt:

Plötzlich, eines Tages,

schien es mir klar geworden,

daß die Entfaltung der

Tonkunst an unseren Instrumenten scheitert.

(...)

Wohin wenden wir dann

unseren Blick, nach welcher Richtung führt der nächste Schritt?

Ich meine, zum abstrakten

Klange, zur hindernislosen Technik, zu tonlichen Unabgegrenztzeit.[2]

Was

erhoffte Busoni sich von der

Technik?

Was

verstand er unter Abstraktion, Hindernislosigkeit und Unabgegrenztheit?

Der

weite Abstand zwischen Utopie und Wirklichkeit,

wie

er 1906, zur Entstehungszeit dieses Manifestes, noch bestand,

wird

deutlich, wenn man Busonis hoch

gesteckte Ziele vergleicht,

mit

dem einzigen Notenbeispiel, das seine Zukunftsvisionen ein wenig konkretisiert:

Zwei

Notenzeilen mit zwei Ganztonleitern,

die,

einen Halbton voneinander entfernt,

jeweils

ihr Grundintervall, den Ganzton, in drei Teile teilen,

so

daß sich beim Ineinanderschieben beider Skalen eine Tonleiter in

Sechsteltonschritten ergibt.

c - d 200 Cents: 0 - 200

Aufteilung des

Ganztonschritts durch Dritteltonschritte:

66,66...+66,66...+66,6...

Cents: 0 - 66,66... - 133,33... - 200 (- 266,2 - 332,2...)

(h - ) des - es 200 Cents:

100 - 300

Aufteiliung des Ganztonschritts durch Dritteltonschritte:

66,6+66,6+66.6 Cents: (33,6

-) - 100 - 166,6 - 233,2 - 300

Verschränkung der beiden

Drittelton-Skalen ineinander: Sechsteltonskala:

0 - 33,33... - 66,66... -

100 - 133,2 - 166,6 - 200

c cis d

c x x d x x e x x fis x x

gis x x ais x x c, (h y y) des y y es y y f y y g y y a y y h y y des;

(c-x.-y) des-x-y-d-x-y-d-x-y

Abstrakter Klang -

hindernislose Technik - tonliche Unabgegrenztheit:

Busoni nennt hier drei Begriffe, die man darauf befragen

kann,

ob

sie miteinander vereinbar, ob sie überhaupt in sich widerspruchsfrei sind:

- Abstrakter Klang:

Dieses

Stichwort läßt sich interpretieren als Chiffre der Alternative zu einer

Ästhetik,

die

sich mit bereits bekannten klanglichen Möglichkeiten vorgefundener Instrumente

(und

überdies des vorgefundenen Tonsystems, an dem sie sich orientierten) begnügt.

Gleichwohl

läßt sich nicht leugnen,

daß

der Begriff „abstrakter Klang“ eigentlich in sich widersprüchlich ist:

Der

Klang ist nicht abstrakt, sondern sinnlich wahrnehmbar, also konkret.

- Hindernislose Technik:

Wenn

als Ziel der Technik die Überwindung von Hindernissen angenommen wird,

dann

kann hindernislose Technik

als

eine Technik interpretiert werden, die ihr Ziel vollständig erreicht.

Fragen

ließe sich allerdings, ob in dieser Perspektive

der

Einsatz von Technik, zumal in der Musik, nicht allzu idealistisch eingeschätzt

wird:

Ist

die ideale Technik wirklich diejenige, deren Einsatz man gar nicht mehr

bemerkt?

Ist

nicht vielmehr der Einsatz von Technik in ästhetischen Zusammenhängen

in

vielen Fällen wichtig genug, um bewußt wahrgenommen

und

auf (mehr oder weniger weit reichende) Konsequenzen befragt zu werden?

- Tonliche Unabgegrenztheit:

Dieser

Begriff könnte paradox erscheinen,

wenn

man seine Verbindung mit dem Stichwort „hindernislose Technik“ in Betracht

zieht.

Busoni versucht, in seinem Text diese (scheinbare oder

tatsächliche) Paradoxie dadurch aufzulösen,

daß

er strenge technische Kontrolle geradezu als Voraussetzung für die adäquate

Materialisierung

der

völlig freien, von allem Konventionellen abgelösten kompositorischen Erfindung

annimmt:

Je

freier die ursprüngliche kompositorische Inspiration,

desto

strenger gebunden, desto rigoroser festgelegt

ist

das letztlich aus ihr hervorgehende kompositorische Resultat.

(Diese

Dialektik wird in Busonis Text

deutlich benannt -

sogar

dann, wenn er einen Bericht über eine damalige Erfindung zitiert,

dessen

Bedeutung für die Erneuerung der Musik

erst

ein halbes Jahrhundert später konkret erkennbar werden sollte,

in

den Anfangsjahren der strukturellen elektronischen Musik.

Busoni zitiert hier, wie Ray

Stannard Baker das Dynamophone

beschreibt,

einen

von Thaddeus Cahill erfundenen

Ton- und Klanggenerator.

In

der Beschreibung heißt es:

Dr. Cahill ersann die Idee eines Instruments, welches dem Spieler

die absolute Kontrolle

über jeden zu erzeugenden

Ton und über dessen Ausdruck gewährte.

Er nahm sich die Theorien Helmholtz´ zum Vorbild, die ihn

lehrten,

daß die Verhältnisse der

Zahl und der Stärke der Obertöne zum Grundton

den Ausschlag für den

Klangcharakter der verschiedenen Instrumente geben.

Demnach konstruiert er zu

dem Apparat, welcher den Grundton schwingen läßt,

eine Anzahl supplementärer

Apparate, von welchen jeder einen der Obertöne erzeugt,

und konnte solche in

beliebiger Anordnung und Stärke dem Grundton zuhäufen.

So ist jeder Klang einer

mannigfaltigsten Charakterisierung fähig,

sein Ausdruck auf das

empfindlichste dynamisch zu regeln,

die Stärke vom fast

unhörbaren Pianissimo bis zur unerträglichen Lautmacht zu produzieren.

Und weil das Instrument von

einer Klaviatur aus gehandhabt wird,

beibt ihm die Fähigkeit

bewahrt, der Eigenart eines Künstlers zu folgen.[3])

Busoni beruft sich auf eine Erfindung, die mit

größtmöglicher technischer Präzision

die

möglichst genaue Realisierung von frei erfundenen Ton- und Klangstrukturen

ermöglichen soll:

Durch

exakte Regulierbarkeit der Grundfrequenzen

und

durch exakte Abstufungen ihrer Obertöne.

Was

damals technisch sehr aufwendig und schon deshalb nicht umstandslos praktisch

nutzbar war,

ließ

sich rund 50 Jahre später mit Sinustongeneratoren wesentlich einfacher

realisieren

(allerdings

immer noch mit erheblichem Arbeitsaufwand,

am

besten in der Exklusivität eines elektronischen Studio;

fast

weitere 50 Jahre sollte es dauern, bis diese Techniken sogar auf Heimcomputern

ausführbar geworden waren.)

Die

Frage liegt nahe, wie Busoni zu

seiner Zeit

das

Ideal der technisch ermöglichten „absoluten Kontrolle“

mit

seinem höchsten musikästhetischen Ideal der „Freiheit“ vereinbaren wollte,

das

zu Beginn seiner Abhandlung eingeführt wird,

wo

er die ästhetisch freie (oder wieder zu befreiende) Tonkunst,

in

der Abgrenzung von anderen, älteren Künsten,

als

jungfräuliches Kind beschreibt. Er sagt:

Das Kind - es schwebt! (...)

Es ist fast unkörperlich.

(...)

Es ist fast die Natur

selbst. Es ist frei.

(...)

Frei ist die Tonkunst

geboren und frei zu werden ihre Bestimmung.[4]

Wenn

die Freiheit der Tonkunst sich aus kompositorischer Freiheit ergeben soll,

kommt

nach Busonis Worten deren

dialektische Bindung an das Gesetz ins Spiel -

allerdings

nicht an ein vorgefundenes, unkritisch übernommenes Gesetz,

sondern

an ein Gesetz,

das

der Schaffende in vollständiger ästhetischer Autonomie sich selbst stellt.

In

diesem Sinne postuliert Busoni:

Die Aufgabe des Schaffenden

besteht darin, Gesetze aufzustellen, und nicht, Gesetzen zu folgen.[5]

Die

Dialektik zwischen technischer Kontrolle und kreativer Freiheit

hat

Busoni in seinem ästhetischen

Entwurf konkretisiert, aber nicht definitiv bewältigt.

Dies

hat schon Arnold Schönberg

bemerkt,

als

er in sein Handexemplar der 1916 erschienenen 2. Auflage des Busoni-Entwurfs

kritische

Anmerkungen eintrug.

Busonis widersprüchliche Einstellung zum Problem

musikalischer „Gesetzgebung“

analysierte

Schönberg am Beispiel neu

eingeführter Skalen.

Zu

entsprechenden Vorschlägen Busonis

und zu den ihnen entsprechenden Regeln schrieb er:

Angenommen, ein Musiker

erlernte allmählich diese Regeln

und brächte es dahin, sie

mit Sicherheit anzuwenden:

was sagt dann das

freischwebende göttliche Kind dazu; wie verhält es sich zu dieser Freiheit?[6]

Die

Frage, ob und inwieweit die künstlerische Erfindung

sei

es frei, sei es auf materiale (z. B. technische) Voraussetzungen und

Hilfsmittel angewiesen ist,

ist

aktuell geblieben bis über die Grenzen des 20. Jahrhunderts hinaus.

Busoni mußte sich von Schönberg

beim Wort nehmen lassen, als er vorgeschlagen hatte,

im

konventionellen zwölftönig-temperierten Tonsystem neue Skalen zu bilden:

durch

Auswahl siebenstufiger Skalen mit neuen, damals noch nicht standardisierten

Stufenabständen.

Dieser

Vorschlag verblieb in den Grenzen kombinatorischer Phantasie -

und

überdies ließ er offen,

warum

- in der Bindung an solche Skalen im Rahmen der vollständig verfügbaren

Chromatik -

der

Komponist sich a priori

auf

die Auswahl bestimmter Stufen und auf die Auslassung anderer Stufen festlegen

sollte.

Gegenüber

dieser Vorstrukturierung der Tonhöhen hat Schönberg

damals -

in

seiner Phase der „freien Atonalität“, d. h. vor seiner Etablierung der

Reihenmusik -

der

freien Erfindung im chromatischen Total den vorzug gegeben,

wie

er sie im Flötensolo seines Pierrot

lunaire exemplarisch verwirklicht.

Wahrscheinlich

hat Schönberg damals, als er Busoni kritisierte, schon ahnen können,

daß

die Bindung an vorgegebene, sei es auch vom Komponisten neu erfundene Skalen

zumindest

im Grundansatz

eher

vom kombinatorischen Kalkül ausgeht als von der spontanen Inspiration.

Der

Weg der Auswahl von Skalen aus dem chromatischen Total, war Schönbergs Sache nicht.

Im

Gegenteil:

Ihn

störte auch später in seiner Reihenmusik die Monotonie der chromatischen

Tonfolge keineswegs,

da

diese ja durch eine spezifische, einmalige Reihen-Disposition

jeweils

von Werk zu Werk wechselnd aufgehoben werden konnte.

Neue

Prinzipien der Skalenbildung, wie sie Busoni

vorgeschlagen hatte,

sind

später, in allgemeinerer Form (über die Siebenstufigkeit hinausgehend)

vor

allem für Olivier Messiaen

personalstilistisch wichtig geworden

(und

zwar in der Praxis nicht nur seiner Komposition, sondern auch seiner

Improvisation).

Von

hier aus war es allerdings de facto noch ein relativ weiter Weg

bis

zur systematischen Skalen-Konstruktion mit technischen Hilfsmitteln,

wie

sie etwa in den späten 1970er Jahren Klarenz

Barlow

bei

der Materialvorbereitung für seine Komposition Cogluotobüsisletmesi vorgenommen hat

(und

dann letztlich für die Komposition selbst doch nur eine eindeutige

Auswahlentscheidung traf,

die

auch ohne Einschaltung des Computers möglich gewesen wäre;

in

diesem Werk wird deutlich, daß die Computertechnologie

in

anderen, weniger elementaren Ordnungsbereichen der Musik weitaus wichtiger sein

kann:

bei

der Berechnung von Partiturdaten,

bei

ihrer Anpassung an die spieltechnischen Möglichkeiten des Klaviers

und

bei der Realisation einer Fassung für digital elektronische Klangerzeugung).

Die

Freiheit der Tonkunst -

die

Freiheit der künstlerischen Setzung des Tonkünstlers,

die

auch die Freiheit zur Aufstellung eines neuen, womöglich äußerst strengen

Gesetzes sein kann:

Busoni konfrontiert beides im ungelösten Konflikt.

Seine

eigenen Prämissen erlauben es ihm nicht, a priori festzulegen,

wie

der Komponist seine schier unermeßliche Freiheit tatsächlich nutzen,

wie

er sie konkret übersetzen soll in exakt fixierte Parameter eines synthetischen

erzeugten Klanges.

Daß

der Komponist

bei

der Formulierung seiner Gesetze von technischen Gegebenheiten ausgehen könnte,

zieht

Busoni in seinem „Entwurf“

nirgends in Betracht,

da

sich dies mit den Prämissen seiner Autonomie-Ästhetik nicht vertragen würde.

Statt

dessen knüpft Busoni an Richard Wagner an,

der

(in Die Meistersinger von Nürnberg)

seinen

Ritter Stolzing den Meister Sachs befragen läßt:

Wie fang´ ich nach der Regel

an?

Wagners Antwort, aus dem Munde von Hans Sachs, lautet:

Ihr stell´t sie selbst und folgt ihr dann.[7]

Diesen

Rat übernimmt auch Busoni,

wenn

er dem Komponisten, der als Gesetzgeber auftreten will, Empfehlungen gibt.

Busoni schreibt:

Der Schaffende sollte kein

überliefertes Gesetz auf Treu und Glauben hinnehmen

und sein eigenes Schaffen

jenem gegenüber von vornherein als Ausnahme betrachten.

Er müßte für seinen eigenen

Fall ein entsprechendes eigenes Gesetz suchen, formen,

und es nach der ersten

vollkommenen Anwendung wieder zerstören,

um nicht selbst bei einem

nächsten Werke in Wiederholungen zu verfallen.[8]

Dieses

Postulat läßt sich lesen als idealtypische Definition

einer

neuartigen, aus ihren eigenen Prämissen herauswachsenden Konstruktivität,

wie

sie später, seit den 1920er und 1950er Jahren,

in

der zwölftönigen und mehrdimensional-seriellen Musik versucht worden ist -

am

radikalsten in der frühen seriell-elektronischen Musik.

Erst

später, nach der Formulierung mehr oder weniger abstrakter,

von

der Möglichkeit unmittelbarer praktischer Umsetzung zunächst noch weit

entfernter Ideale,

in

der konkreten Arbeit der Ausarbeitung einer kompositorischen Konstruktion

und

ihrer klanglichen Realisierung im elektroakustischen Studio,

konnte

dann auch deutlich werden,

daß

die Autonomie künstlerischer Setzung durchaus begrenzt blieb,

da

sie offensichtlich von physikalischen und technischen Gegebenheiten abhängig

war.

Das

Verhältnis zwischedn Technologie und künstlerischer Kreativität,

zwischen

Technologie und Kunst,

spielt

für die Produktion ebenso wie für die Rezeption von Musik

dann

eine noch relativ unwichtige Rolle,

wenn

es nur um die technisch gestützte Konstruktion neuer Skalen

innerhalb

eines bereits bekannten Tonsystems geht.

Eine

andere Situation kann sich allerdings dann ergeben,

wenn

das Tonsystem selbst in Frage gestellt wird.

Dies

läßt sich bereits in Busonis

Entwurf erkennen -

in

Passagen, die sich lösen

von

seinen und Schönbergs damaligen

Vorstellungen spontaneistischer Inspirations-Ästhetik,

(wie

sie später etwa für Edgard Varèse,

später partiell auch für Wolfgang Rihm relevant

werden,

aber

das Verhältnis zwischen Musik und Technologie nur in Sonderfällen tangieren

sollten).

Auch

hier, bei der Diskussion von Alternativen zur tradierten zwölftönigen System,

gerät

Busoni allerdings wieder in

Konflikt mit seinen widerstreitenden ästhetischen Prämissen:

Er

kann alte Ordnungen nicht in Frage stellen, ohne neue vorzuschlagen.

Busoni empfiehlt die mikrotonale Aufspaltung

der

traditionellen, auf Halb- und Ganzton aufbauenden Tonstrukturen

als

Voraussetzung zu einer Umwälzung harmonischen Denkens,

die

nach seinen Worten von einer zeitbedingten zu einer „ewigen“ Harmonie führen

kann.

Er

schreibt:

Vergegenwärtigen wir uns

(...), daß (...) die Abstufung der Oktave unendlich ist,

und trachten wir, der

Unendlichkeit um ein weniges uns zu nähern.

Der Drittelton pocht schon

seit einiger Zeit an die Pforte (....)[9]

Der

Übergang vom Zwölftonsystem zur mikrotonalen Tonordnungen

erschien

Busoni offensichtlich als ein so

radikaler Einschnitt,

daß

er, zumindest vorläufig, einige Vorsichtsmaßnahmen für unerläßlich hielt.

Als

kleinen ersten Schritt auf dem langen Wege zur tonlich-intervallischen

„Unbegrenztheit“

empfiehlt

er den Übergang vom Halbtonschritt zum Dritteltonschritt:

Der

Ganztonschritt,

das

Basisintervall der damals als Innovation viel verwendeten und diskutierten

Ganztonleiter,

soll

nicht mehr in zwei, sondern in drei Teile geteilt werden:

Ganztonschritt (200 Cents) =

Halbtonschritt +

Halbtonschritt (100 + 100 Cents) =

Dritteltonschritt +

Dritteltonschritt + Dritteltonschritt (66,6... + 66,6... + 66,6... Cents)

Selbst

dieser erste Schritt erscheint Busoni

nicht unbedenklich:

Er

impliziert, wie schon die Ganztonleiter selbst,

den

Verzicht auf aus der Tradition wohlbekannter Intervalle

(z. B. Halbton, kleine Terz und reine Quinte).

Diese

unwillkommene Einschränkung kompensiert Busoni

in paradoxer Weise dadurch,

daß

er das Raster seiner Mikrotonalität verfeinert:

Er

vervollständigt die Ganztonleiter zum chromatischen Total,

indem

er sie mit ihrer Transposition um einen Halbton höher verschränkt;

er

unterteilt beide Ganztonsegmente in Dritteltonschritte,

verschränkt

sie mikro-chromatisch ineinander und erhält so Sechsteltonschritte.

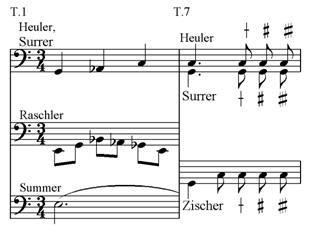

Hörbeispiel (22-23): Ganzton;

Halb-, Drittel-Tonschritte; Sechstel-Tonschritte (2-3-4-7 Töne)

- 1 Ganztonschritt (a1-h1);

2 Halbtonschritte, 3 Dritteltonschritte; - 6 Sechsteltonschritte

Über

die kompositorische Verwendung der von ihm vorgeschlagenen Mikrointervalle

äußert

Busoni sich nicht.

Offensichtlich

hält er sie aber für schwierig genug,

um

sich nicht allein auf ihre Erprobung mit herkömmlichen Klangmitteln (Stimmen

und Instrumenten) zu verlassen.

Statt

dessen empfiehlt er die Verwendung des Dynamophons mit exakt einstellbaren

Frequenzen.

Es

sollte fast ein halbes Jahrhundert dauern,

bis,

im Sinne des Vorschlages von Busoni,

neue

Tonsysteme mit technischen Hilfsmitteln realisiert und kompositorisch erprobt

werden sollten:

in

der elektronischen Musik.

1954

realisierte Karlheinz Stockhausen

seine elektronische Tonbandkomposition Studie II.

Auch

die Tonstruktur dieser Komposition basiert auf Temperierungen neuer Art:

auf

Unterteilungen vorgegebener Intervalle in gleichen Abständen.

Dabei

geht Stockhausen nicht von der

Oktave als Standardintervall aus,

sondern

von einer etwas komplizierteren Intervallproportion:

Vom

Intervall 1:5 (zwei Oktaven und eine große, reine Terz).

Dieses

Intervall teilt er zu gleichen Teilen auf:

Nicht

in 4 Teile

(wie

es sich im tradierten Tonsystem mit 4 Quintschritten näherungsweise darstellen

ließe),

sondern

in 5 Teile

(mit Intervallen, die deutlich kleiner sind als die reine Quinte und ihre

Vielfachen):

Eine

neuartige Temperierung führt zu neuartigen Intervallen.

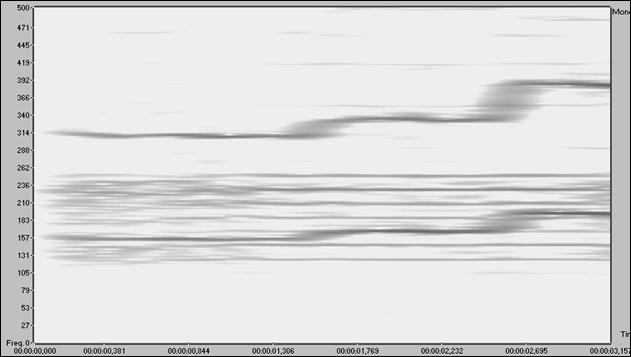

Hörbeispiel (24): 1.

Demonstration zu Stockhausen, Studie II:

Fünfteilung des

Ausgangsintervalls 1:5 (100 Hz: G - 500 Hz: h1)

Grundintervall G -h1,

1:5 (2786 Cents), 2 Töne - Fünfteilung ( 6 Töne, Abstand je 557,2 Cents)

Die

Fünfteilung des Tonraumes ist eine Regel,

die

Stockhausen in seiner Studie II sich selbst stellt -

und

zwar nicht nur für das der Naturtonreihe entstammende Ausgangsintervall,

das

in der Komposition selbst nicht konkret hörbar wird,

sondern

vor allem auch für dessen neuartige Unterteilungen:

Der

fünfte Teil dieses Intervalls,

ein

Intervall ungefähr in der Mitte zwischen reiner Quart und Tritonus,

wird

wiederum in fünf gleiche Teile aufgespalten,

die

etwas größer sind als temperierte Halbtöne.

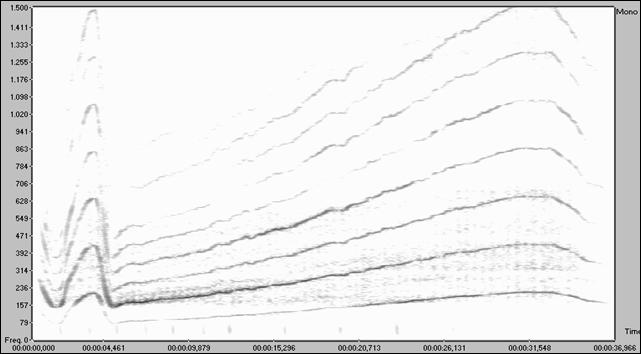

Hörbeispiel (25): 2.

Demonstration zu Stockhausen, Studie II:

Fünfteilung des

Fünftelintervalls 1:51/5 (100 Hz: G - 138 Hz: zwischen c und cis)

557,2 Cents aufwärts ab G -

Unterteilung in 6 Töne mit 5 gleichen Abständen (je 111,4 Cents)

Das

Tonsystem in dieser Komposition ist nicht aus der Tradition übernommen,

sondern

ergibt sich aus einer vom Komponisten für dieses Werk - und nur für dieses Werk

-

festgelegten

Gesetzmäßigkeit.

Die

Orientierung an der Intervallzahl 5 und an deren temperierter Fünfteilung

ist

keine isolierte musiktheoretische Festlegung,

sondern

eine kompositorische Entscheidung, die in engstem Zusammenhang

zur

Gesamtanlage des Stückes steht:

Die

gesamte Konstruktion des Stückes wird,

auf

allen Gliederungsebenen vom kleinsten Detail bis zur Großform,

von

der Zahl 5 geprägt -

nicht nur, aber besonders sinnfällig im Bereich des Parameters Tonhöhe.

Besonders

sinnfällig wird dies in der Gruppierung der Töne:

Alle

Sinustöne erscheinen in Fünfergruppen mit gleichen Tonabständen,

die

sich, gleichsam akkordisch, zu Tongemischen überlagern.

Im

einfachsten Falle ist der Tonabstand identisch mit der kleinsten Skalenstufe,

die

etwas größer als ein Halbton ist.

Wenn

sich 5 Sinustöne in diesen engen Abständen überlagern,

entsteht

ein Tongemisch, dessen Töne sich auf engstem Raum zusammendrängen.

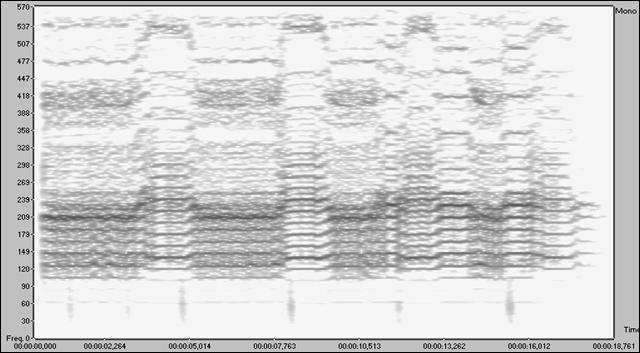

Hörbeispiel (26): Studie II,

Tongemisch mit Breite 1: 5 Töne nacheinander - überlagert

(Quasi-Cluster)

Dieser

engste Tonabstand ist eine von fünf verschiedenen Möglichkeiten.

Er

ergibt sich, indem von einer Skalenstufe zur nächst benachbarten übergegangen

wird (Breite 1).

Andere

Möglichkeiten - und mit ihnen andere Klang-Färbungen bei der Überlagerung -

ergeben

sich bei weiteren Abständen der Teiltöne:

beim

Übergang von einer Skalenstufe

zur

übernächsten, drittnächsten, viertnächsten und fünftnächsten (Breiten 2, 3, 4

und 5).

Die

weiteste Variante (Breite 5) unterscheidet sich am deutlichsten

von

der engsten, clusterartigen Zusammenpressung der Töne:

Die

Überlagerung weit entfernter Töne läßt sich hören wie ein Akkord.

Hörbeispiel (27): Studie II,

Tongemisch mit Breite 5: 5 Töne nacheinander - überlagert

(Quasi-Akkord)

Die

gesamte Tonstruktur des Stückes basiert auf 5 verschiedenen

Klangfarben-Varianten,

die

sich aus unterschiedlichen Abständen der Töne je Tongemisch ergeben.

Alle

formalen Gliederungen ergeben sich aus 5 verschiedenen

Gruppierungsmöglichkeiten

von

Tongemischen gleicher „Farbe“ (bzw. gleicher „Breite“):

Jede

Gruppe enthält entweder 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 Tongemische einer

bestimmten Breite.

Im ersten Teil des Stückes folgen die Töne

innerhalb einer Gruppe aufeinander -

in

ähnlicher Weise miteinander verbunden wie Legato-Töne einer Melodie.

Die

verschiedenen, quasi-melodischen Gruppen unterscheiden sich durch Breite bzw.

Klangfarbe;

meistens

sind sie durch Zwischenpausen getrennt,

an

einigen Stellen kommt es auch zur Überlagerung zweier verschiedener Gruppen.

Die

Entwicklung führt bis zu einem Akzent, der einen neuen Teil eröffnet.

Hörbeispiel (28): Studie II,

1. Teil bis Anfangsakzent 2. Teil

Der

Akzent, der den zweiten Teil des Stückes eröffnet,

präsentiert

zugleich eine neue, für diesen Teil typische Art der Tonverbindung:

Verschiedene,

im Tonraum benachbarte Tongemische gleicher Breite verbinden sich hier

nicht

in der Aufeinanderfolge, quasi melodisch,

sondern

in der Überlagerung, quasi akkordisch

(z. B. mit Tongemischen, die alle gleichzeitig einsetzen

und

dann, sich gleichsam ausfransend, individuell verschieden aussetzen).

Insgesamt

gibt es 5 verschiedene Formteile

mit

charakteristisch unterschiedlichen Gruppierungsweisen der Tongemische:

Quasi

legato in enger Lage - quasi akkordisch in enger Lage -

quasi

staccato in weiter Lage und in extremer Dynamik - quasi akkordisch in weiter

Lage -

Kombination

aller Möglichkeiten.

Obwohl

viele Aspekte des Stückes sich mit Begriffen beschreiben lassen,

die

auch auf traditionelle Instrumentalmusik anwendbar sind,

bleibt

deutlich, daß die gesamte musikalische Konstruktion

zwingend

auf die technischen Möglichkeiten der elektronischen Tonbandproduktion

angewiesen ist:

Exakte

Regulierung der Frequenzen und der dynamischen Werte -

minutiöse

Fixierung von Zeitwerten durch Bandschnitt.

Was

Busoni im Bereich neuer

Tonordnungen relativ präzis vorausgesehen hatte

(und

was er in anderen Bereichen vielleicht

vorausahnte -

etwa

im Bereich der dynamischen Gestaltung,

den

er unter dem Stichwort „Ausdruck“ allerdings noch nicht der Komposition,

sondern

eher der Interpretationsfreiheit des ausübenden Musikers zuzuordnen scheint,

hat

sich in den frühen 1950er Jahren konkretisiert in einer Kompositionstechnik,

die

nicht nur die Tonhöhen, sondern auch die Lautstärken und Zeitwerte -

und

in einfachen Sonderfällen überdies auch die Klangfarbe -

präzisen

kompositorischen Kontrollen zu unterwerfen versucht.

Die

von Busoni propagierte

kompositorische Freiheit realisiert sich hier

in

der (scheinbaren) Paradoxie des dialektischen Umschlags:

als

rigorose kompositorische Kontrolle auf der Basis neu erfundener

Gesetzmäßigkeiten -

in

Konstruktionen, die in letzter Konsequenz dem Interpreten keinen Freiraum mehr

belassen

und

für die deswegen die eindeutig fixierende Tonband-Realisation im Studio

am

geeignetesten erscheint.

Diese

extreme Situation änderte sich allerdings relativ rasch, und zwar:

-

einerseits deswegen, weil selbst ein radikal konstruktivistischer Komponist wie

Stockhausen

dem

Monopol des extremen Determinismus bald zu mißtrauen begann

und

sich für neue Unbestimmtheiten interessierte,

wie

sie zunächst in einer erneuerten Instrumentalmusik leichter erreichbar schienen

als

in der damaligen elektronischen Studiotechnik;

-

andererseits deswegen, weil allmählich auch den Komponisten elektronischer

Musik deutlich wurde,

daß

sie mit ihren streng vorfixierten Reihen-Konstruktionen

die

vielfältigen neuen Möglichkeiten der elektronischen Klangproduktion und

Klangverarbeitung

bei

weitem nicht ausschöpfen konnten.

Je

weiter das ursprüngliche Klangmaterial im Studio verarbeitet wurde,

desto

weniger ließ sich seine ursprüngliche Strukturierung noch heraushören.

Die

eigentlich wichtigen Details der Studioarbeit,

die

fortwährenden Verarbeitungen von Klangmaterialien

in

verschiedenen Verarbeitungsschritten (mit jeweils unterschiedlichen Varianten)

ließen

sich in den ausgeführten Kompositionen meistens nicht mehr identifizieren -

es

sei denn in bestimmten Ausnahmefällen,

bei

denen der Komponist es ausdrücklich auf Erkennbarkeit seiner

Klang-Transformationen anlegte.

Ein

charakteristisches, auch im unmittelbaren Höreindruck weitgehend

nachvollziehbarer Beispiel

für

die Akzentverlagerung

von

der strengen Vorstrukturierung des Klangmaterials auf die Empirie der

Klangtransformation

ist

die Tonbandkomposition Terminus I von

Gottfried Michael Koenig:

Das

Ausgangsmaterial dieses Stückes ist homogen, aber weitgehend unstrukturiert:

Es

sind mehr oder weniger zufällig gewählte Ausschnitte

aus

einem Knäuel von 5 glissandierenden Sinustönen.

Maßgeblich

für die Konstruktion des Stückes sind nicht diese Ausschnitte selbst,

sondern

ihre Versetzung auf verschiedene Transpositionsstufen, in winzigen

Mini-Fragmenten.

Aus

diesen Mini-Fragmenten hat Koenig

verschiedene Strukturen zusammenmontiert, die -

in

verschiedenen Varianten der Klangverarbeitung -

zur

Basis verschiedener Formteile des Stückes geworden sind.

Z.

B. hört man zu Beginn des 1. Teils eine Ausgangsstruktur,

die

der dann verschiedene elektronisch transformierte Varianten folgen.

Die

Identität des Ausgangsklanges bleibt auch in den folgenden Varianten weitgehend

gewahrt:

Zwei

Klangbänder, im Zentrum getrennt durch drei kurze Klangsignale.

Klangbeispiel (35): Koenig,

Terminus, 1. Teil

Der

Werktitel Terminus verweist auf ein

Endstadium:

auf

eine Extremposition, die die analoge elektronische Tonbandkomposition erreicht

hatte

im

Spannungsfeld einer Entwicklung,

die

einerseits den kompositionsgeschichtlichen Anforderungen

an

Komplexität und strukturelle Strenge gerecht zu werden versuchte,

andererseits

aber auch die Möglichkeiten moderner Studiotechnik

möglichst

weitgehend auszuschöpfen bestrebt war.

Dabei

konnte sich herausstellen, daß die Möglichkeiten des modernen Elektronischen

Studios

gar

nicht in jedem Falle mehr Kompositionsweisen begünstigten,

die,

insoweit noch ganz im Geiste avantgardistisch-struktureller Instrumentalmusik,

auf

exakter kompositorischer Vorauskontrolle und Voraussagbarkeit beruhten.

Die

Erwartungen, mit denen Musiker wie Busoni

und (später, an ihn anknüpfend,) Varèse,

seit

den frühen 1950er Jahren auch serielle Komponisten wie Goeyvaerts und Stockhausen

sich

anfangs auf eine Kunst technisch produzierter Klänge zubewegt hatten,

waren

zunächst relativ abstrakt

und

ergaben sich weitgehend aus dem Versuch,

bisherige

musiktheoretische und kompositorische Denkansätze abstrahierend zu

verallgemeinern.

Diese

Erwartungen konnten sich, wenn überhaupt, dann allenfalls nur

vorübergehend

in einem relativ einfachen Stadium der technischen Entwicklung erfüllen -

zu Busonis Zeiten, technisch aufwendig und

unvollkommen, mit dem Dynamophon,

später,

einfacher, mit Sinustongeneratoren, Potentiometer und Bandschnitt.

Sobald

die Komponisten konkrete Erfahrungen in der Studioarbeit sammeln konnten,

stießen

sie allerdings früher oder später auf Phänomene,

die

von den theoretischen Vorerwartungen abwichen

und

die Theorie und Praxis der kompositorischen Arbeit wesentlich veränderten:

Mit

Hallgeräten und Filtern beispielsweise konnte man, anders als mit Generator und

Potentiometer, nicht ohne weiteres seriell komponieren.

Damit

mußte sich Karlheinz Stockhausen

schon 1954 in seiner Studie II abfinden,

die

er am liebsten nicht mit unterschiedlich breiten Tongemische komponiert hätte,

sondern

mit unterschiedlich breiten Geräuschbändern.

Um

die ersatzweise gewählten Tongemische den Geräuschen einigermaßen anzunähern,

hat

Stockhausen sie dann einer elektroakustischen Transformation unterworfen,

die

die ursprünglichen Tonstrukturen ein wenig verwischen sollte: der Verhallung.

Dies

war ein symptomatischer Schritt:

Die

Details der ursprünglichen kompositionstechnischen Differenzierung kein

Selbstzweck,

sondern

wurden in der studiotechnischen Differenzierung modifiziert, wenn nicht gar in

Frage gestellt.

Die

Suche nach neuen Skalen und Akkorden, nach neuen Melodien und Harmonien

sollte

nicht das einzige Resultat des von Busoni

initiierten musikalischen Umdenkens bleiben.

Wichtiger

war ein Neuansatz,

dessen

volle Tragweite Busoni wahrscheinlich

noch nicht ermessen konnte

und

der sich in seinem Text eher indirekt erschließen läßt

(aus

seinem Bericht über das Dynamophon):

Eine

Technik, die dem Komponisten das Eindringen in das Innere eines musikalischen

Klanges erlaubt

(in

seine Obertonstruktur, in seine Klangfarbe)

bietet

wichtige Ansatzmöglichkeiten für neue kompositorische Verfahren,

die

bis in die Mikrostruktur des Klanges eindringen.

Sie

kann auch dem Musikhörer konkrete Erfahrungen zugänglich machen,

die

dieser sonst allenfalls aus akustischen Lehrbüchern und Experimenten kennen

könnte:

Die

Erkenntnis, daß das, was der traditionell geschulte Musiker als einfachen Ton

wahrnimmt,

in

Wirklichkeit eine komplexe Klangfarbe ist,

deren

Spezifik sich nicht nur aus der Höhe ihres Grundtons ergibt,

sondern

vor allem auch aus Auswahl und dynmischer Abstufung seiner Teiltöne.

Hörbeispiel (36):

Sägezahnklang (As) - Aufbau aus den Teiltönen von 1 bis 12

Die

„Musik-Töne“ der konventionellen Instrumente und der Singstimmen

kann

der Physiker als zusammengesetzte Phänomene,

als

„Physik-Klänge“ spezifischer Klangfarbe analysieren

oder

auch, umgekehrt, durch Auswahl und dynamische Dosierung von Teiltönen,

synthetisch

um- oder sogar völlig neu gestalten.

Ein

Musiker, der sich dies zunutze macht,

schafft

sich damit einfaches Verfahren der Klangfarben-Komposition.

Ein

relativ ausführlich dokumentiertes Beispiel früher synthetischer Klangerzeugung

in diesem Sinne

findet

sich in den ersten Arbeitsaufzeichnungen,

die

Karlheinz Stockhausen 1953 nach

Eintritt in das Kölner Elektronische Studio gemacht hat.

Die

klanglichen Resultate sind derzeit öffentlich nicht zugänglich, womöglich nicht

mehr existent.

Sie

lassen sich aber nach den Aufzeichnungen des Komponisten rekonstruieren.

Der

erste Arbeitsschritt war die Auswahl von

Teiltönen:

Beschränkung

auf 6 Teiltöne -

Beschränkung

auf ungeradzahlige Teiltöne (d. h. Auswahl einer klarinettenartigen Klangfarbe)

-

Auswahl

der ersten sechs ungeradzahligen Teiltöne: 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11.

Hörbeispiel (37):

Obertonaufbau mit Grundton 100 Hz:

1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11

(sukzessiv einsetzend: Quasi-Arpeggio)

Bei

den so zusammengesetzten Obertonspektren

können

die Töne nicht nur in Überlappungen einsetzen,

sondern

auch gleichzeitig beginnend und endend:

im

kompakten „Schlagklang“ -

mit

einer charakteristischen Hüllkurve, rasch anschwellend und ruhig abschwellend.

Hörbeispiel (38): Spektrum

1-3-5-7-9-11 als Schlagklang

Die

Klangfarben der so erzeugten Spektren lassen sich variieren,

inde

die Lautstärkeabstufungen der sechs Teiltöne variiert werden, z. B. in 6

Varianten.

Hörbeispiel (39): 6

Klangfarben-Varianten des Schlagklanges 1-3-5-7-9-11

(gleiche

Lautstärke-Differenzen; zum lautesten Ton werden nacheinander

die Naturtöne 11-7-1-5-3-9

bzw. die Spektraltöne 6-4-1-3-2-3)

Diese

und andere aus dem Ausgangsspektrum abgeleitete Klänge bleiben farblich einfach

-

auch

dann, wenn wie miteinander kombiniert und klanglich verarbeitet werden -

zum

Beispiel ausgehend von 2 Spektren mit sich überlappenden, ein- und ausfädelnden

Tönen,

die

zunächst einzeln erklingen,

dann

überlagert (in additiver Mischung),

dann

miteinander moduliert werden (in multiplikativer Mischung durch

Ringmodulation):

Die

klangliche Komplexität steigert sich - allerdings nur geringfügig.

Hörbeispiel (40): Zwei

Spektren und ihre Verarbeitung:

a, b (die beiden einzelnen

Spektren)

a+b (Überlagerung, additive

Mischung)

a.b (Ringmodulation,

multiplikative Mischung)

Die

einfachen klanglichen Resultate lassen die Gründe dafür vermuten,

daß

Stockhausen seine Versuchsreihen

nicht weitergeführt in einem Stück ausgearbeitet,

sondern

abgebrochen hat:

Die

Intervall- und Farbkonstellationen statischer Klänge sind zu einfach.

Dieser

Versuch, Musik auf der Basis klassischer Akustik

im

Sinne von von Helmholtz zu

komponieren, blieb vorerst ergebnislos.

Es

sollte mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis elektronische Obertonmusik

auf

einer anderen, tragfähigen Basis entstand:

1965

komponierte Folke Rabe seine

Tonbandkomposition Was??? -

ein

Werk, das Obertonstrukturen nicht in der physikalischen Abstraktion

des

starr unveränderlichen, stationären Klanges präsentiert,

sondern

in charakteristischen Abweichungen von den reinen Intervallproportionen,

die

Prozesse der rhythmischen Belebung in Schwebungen ermöglichen.

Hier

dient, anders als in den früher 1950er Jahren,

die

Technik primär nicht mehr der Hörbarmachung vorgegebener abstrakter

Kompositionsstrukturen,

sondern

der Artikulation organischer Formentwicklungen.

Hörbeispiel (41): Folke

Rabe: Was??? (Anfang)

Folke Rabes Komposition Was???

weist den Weg zu späteren Tendenzen der Spektralmusik,

die

häufig von Erfahrungen der Arbeit im Elektronischen Studio ausgehen,

diese

allerdings häufig in den Bereich der Instrumentalmusik transferieren.

Auch

Karlheinz Stockhausen hat, einige

Jahre später als Rabe,

reine

Obertonkompositionen zunächst mit herkömmlichen Klangmitteln realisiert

(vokal

im Sextett Stimmung, instrumental in

der „Parkmusik“ Sternklang).

1953,

in seinem ersten Arbeitsjahr im Kölner Elektronischen Studio,

mußte

er für die Komposition sechstöniger Spektren noch andere Wege finden.

Dabei

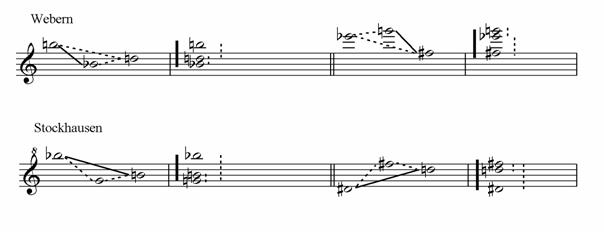

orientierte er sich an einem wichtigen Vorbild instrumentaler Reihenmusik:

Am

ersten Satz des Konzerts für 9 Instrumente op. 24 von Anton Webern.

Die

Tonkonstruktion dieses Stückes basiert auf zwei spiegelsymmetrischen

Dreiergruppen,

die

zusammen einen spiegelsymmetrischen Sechsklang ergeben.

Hörbeispiel (42): Webern,

Tonstruktur op. 24 Anfang:

1-3, 4-6 (Spiegel), 1-6: jeweils akkordisch

Entsprechende

Intervallstrukturen finden sich auch in der Tonstruktur,

die

Stockhausen seiner ersten

elektronischen Komposition, der Studie I,

zu Grunde legt:

3+3=6

Töne

Hörbeispiel (43):

Stockhausen, Tonstruktur Studie I:

1-3, 4-6 (Spiegel), 1-6):

jeweils akkordisch

Aus

dem Sechsklang, den Stockhausen so

erhält,

lassen

sich Klangfarben-Varianten bilden

durch

unterschiedliche dynamische Dosierungen der Teiltöne -

z.

B. 6 Varianten mit gleichen Lautstärke-Abständen,

in

denen ein Reihenton nach dem anderen zum lautesten Ton wird.

Hörbeispiel (44): 6

Klangfarben-Varianten (6klang zu Studie 1)

lauteste Töne: Spektraltöne

1-5-4-1-2-3 bzw. 1-5-4, I-V-IV

(Zahlen: 1-6 vom höchsten

zum tiefsten Ton; I-VI Spiegelung, vom tiefsten zum höchsten Ton)

Weberns Konzert

und Stockhausens Studie I ähneln sich in ihren

elementaren Tonstrukturen,

aber

nicht in ihrer kompositorischen Ausarbeitung.

Dies

wird deutlich, wenn man den Anfang des Konzerts

von Webern hört:

Alle

Dreitongruppen sind deutlich zu erkennen -

nicht

nur anfangs, in melodischer Abfolge,

sondern

auch später, in harmonischen Konstellationen

mit

Überlagerungen von zwei oder allen drei Tönen einer Ausgangs-Tonzelle.

Hörbeispiel (45): Webern,

Konzert op. 24 Anfang

(bis zu den ersten beiden

3tonakkorden, im Klavier)

In Stockhausens Studie I sind die ursprünglichen Dreitongruppen kaum noch zu

erkennen:

Er

faßt sie, zusammen mit Transpositionen, zu größeren Tonkomplexen zusammen

und

bildet dann aus ihnen Akkorde mit ständig wechselnden Werten harmonischer

Dichte:

Er

überlagert nicht durchweg 3 Töne, sondern er beginnt mit 6 unterschiedlichen

Überlagerungen:

4

Töne - 5 Töne - 3 Töne 6 Töne - 2

Töne - 1 Ton

Hörbeispiel (46):

Stockhausen, Studie I: die sechs ersten Tongemische

Anzahlen überlagerter

Sinustöne: 4-5-3 6-2-1

Jedes

dieser Spektrum wird für die Komposition klanglich ausgeformt,

und

zwar in verschiedenen Schritten:

mit

gleich lauten Tönen - mit dynamisch abgestuften Tönen

überlagert

mit gleich lauten Tönen - überlagert mit dynamisch abgestuften Tönen

mit

festgelegter Dauer (Bandschnitt) - mit abgemessener Dauer und anschließender

Verhallung

Hörbeispiel (47):

Stockhausen, Studie I, erstes Tongemisch (4 Töne):

nacheinander gleich laut -

nacheinander dynamisch abgestuft

überlagert gleich laut -

überlagert dynamisch abgestuft

mit abgemessener Dauer

(Bandschnitt) - mit abgemessener Dauer und Nachhall

Die

genauen Details der Tonstruktur und der Klangproduktion

lassen

sich im fertigen Stück nicht ohne weiteres exakt heraushören.

Dies

erklärt sich schon daraus, daß die Klänge zu Beginn des Stückes

nicht

isoliert zu hören sind, sondern in komplexer (vierschichtiger) Überlagerung.

Diese

komplexe Konstruktion dient bei Stockhausen,

anders als bei Webern,

weniger

der sinnfälligen Verdeutlichung

als

der komplexen Verschleierung der ursprünglichen Tonstruktur:

Technik

wird eingesetzt mit dem Anspruch,

das

eigentlich Unhörbare dennoch hörbar zu machen -

d.

h., nach Möglichkeit die Grenzen bisheriger Hörfähigkeit zu erweitern.

Hier

artikuliert sich

ein

anderes Verhältnis zwischen Technologie und künstlerischer Kreativität als bei Busoni:

Die

Technik dient nicht mehr als Hilfsmittel der vorauseilenden,

nach

wie vor autonomen künstlerischen Phantasie,

sondern

als Motor der Veränderung des Menschen.

Spuren

eines so gewandelten Technik-Verständnisses

lassen

sich, im Bereich einer anderen technisch produzierten Kunst,

zurückverfolgen

bis in die Anfangsjahre des avantgardistisch-ästhetisch ambitionierten

Stummfilms.

1923

forderte Dziga Vertov:

Weg frei für die Maschine!

Vertov proklamierte die Wichtigkeit eines neuen, technisch

geprägten Sehens, indem er schrieb:

Das Grundlegende und

Wichtigste ist:

Die

filmische Wahrnehmung der Welt.

Der Ausgangspunkt ist:

die Nutzung der Kamera als

Kinoglaz, das vollkommener ist als das menschliche Auge (...)

Das Auge unterwirft sich dem

Willen der Kamera (...)[10]

Stockhausen geht noch einen Schritt weiter als Vertov:

Er

begnügt sich nicht mit der Revolutionierung des konkreten Seh-Eindrucks,

mit

der Lenkung eines Sinnesorgans (Auge) durch eine Maschine (Kamera),

sondern

er benützt technische Prozesse, um Klangergebnisse hervorzubringen,

die

sich vollständig nicht allein im konkreten Höreindruck entschlüsseln lassen,

sondern

nur in Verbindung mit kompositorischen Skizzen,

die

den Arbeitsprozeß erhellen

(was

auch in instrumentaler, z. B. in instrumental-serieller Musik vorkommen kann)

und

- mehr noch - in Verbindung mit dem Versuch technischer Rekonstruktion,

z.

B. der Identifizierung technischer Transformationen

oder

der Zerlegung in einzelne Klangschichten.

Für

den Hörer bleibt gleichwohl der unmittelbare Eindruck

des

Rätselhaften, kaum zu Entschlüsselnden -

zum

Beispiel am Anfang von Stockhausens

Studie I.

Hörbeispiel (48):

Stockhausen, Studie I Anfang: 1. Struktur

(incl. abschließender

Tieftransposition 12:5)

Schon

1953, in der Frühzeit der Elektronischen Musik,

bezieht

Stockhausen in seiner Studie I eine Extremposition,

die

in ihrer kompromißlosen Radikalität

letztlich

auch den Anstoß zu einem grundlegend veränderten Denken gegeben hat.

Schon der Schluß des Stückes weist diesen Weg,

indem

er die anfangs in polyphoner Vielschichtigkeit verstecken Strukturen

als

klar erkennbare Einzelgestaltungen gleichsam an die Oberfläche holt.

Die

Tendenz, Tonstrukturen aus ihrer rätselhaften Komplexität herauszuhören

und

ihre Beschaffenheit im konkreten Höreindruck nachvollziehbar zu machen,

hat

sich seitdem in der Neuen Musik deutlich verstärkte:

Zunächst,

seit etwa 1954, in der Instrumentalmusik,

später

auch in der elektroakustischen Musik,

bis

hin zu neueren Tendenzen der Computermusik in den 1990er Jahren:

Hans Tutschku verwendet in der Tonstruktur seiner Komposition Sieben Stufen,

dem

Titel entsprechend, sieben verschiedene Tonstufen,

auf

die er einen Gesangston transponiert hat:

Eine

Frauenstimme singt das Wort „ruine“

(die

freie Übersetzung des einem Gedicht von Trakl

entnommenen Wortes „Verfall“).

Hörbeispiel (49): Tutschku:

Material „7 Stufen“

Frauenstimme singt „ruine“,

transponiert auf 7 Stufen (aufsteigend)

Aus

den Überlagerungen der 7 Töne können sich Akkorde ergeben.

Diese

Akkorde können sich zurückverwandeln in einen einzigen Ton,

wenn

alle Töne sich im Glissando auf eine einheitliche Tonhöhe,

z.

B. auf den tiefsten Ton zubewegen.

Hörbeispiel (50): Tutschku:

Material „7 Stufen“

7töniger Akkord auf „ruine“

- Glissandi bis zur Vereinigung auf dem tiefsten Akkordton

Tutschku hat den Arbeitsprozeß dieses Stückes ausführlich

beschrieben.

Der

interessierte Hörer kann die Beschreibung mit der fertigen Komposition

vergleichen

und

dann selbst beurteilen, inwieweit sie den ursprünglichen Kompositionsprozeß

aufdeckt,

oder

- z. B. in Verbindung mit den Ausdrucksvaleurs ihrer Textvorlage -

im

Kontext komplexerer musikalischer Zusammenhänge dialektisch aufhebt.

Hörbeispiel (51): Tutschku:

7 Stufen, Anfang

Die

Entwicklung des technisch produzierten Musik im 20. Jahrhundert,

vor

allem in seiner zweiten Hälfte,

hat

deutlich gemacht,

wie

sich mehr und mehr die Akzente von utopischen Hoffnungen

auf

die Bewältigung real erfahrener Probleme verlagert haben.

Die

wichtigste Einsicht,

die

sich in der Seherfahrung seit den Anfangsjahren des Stummfilms

und

in der Hörerfahrung seit der Erfindung der musique concrète durchgesetzt hat,

besteht

darin, daß die tatsächliche Klangerfahrung

nicht

vordergründig mit der Aufsummierung abstrakter Daten verwechselt werden dürfen

-

unabhängig

davon ob diese sich auf konventionelle Musiktheorie

oder

auf klassische Akustik stützen.

Sowohl

unreflektiert empirische als auch voreilig abstrahierende Denkansätze

sind

rasch an ihre Grenzen gestoßen.

Methoden

der Verarbeitung vorgegebener oder der synthetischen Erzeugung neuartiger

Klänge

werden

nicht mehr gegeneinander ausgespielt,

sondern

sinnvoll miteinander verbunden -

beispielsweise

in der von Ludger Brümmer

neuerdings bevorzugten

Methode

des „physical modelling“,

der

virtuellen Nachbildung und Umgestaltung natürlicher Klangvorgänge.

Das

traditionelle tonstrukturelle, von festen Parameterwerten ausgehende Denken

hat

sich weiter entwickelt im Umgang mit komplexen Klängen,

die

sowohl in ihrer Tonhöhenbestimmung als auch in ihrem Verlauf

sich

traditionellen Methoden der Beschreibung entziehen.

Dies

kann sich realisieren im Miteinander realer und virtueller Klänge,

z.

B. von live gespielten Instrumenten und von vorproduzierten Klängen,

aber

auch, und vielleicht deutlicher noch,

in

einer neuartigen synthetischen Klangwelt,

die

gleichwohl der realen Hörerfahrung, dem Umgang mit bekannten und unbekannten,

komplexen

und reichen Klänge verbunden bleibt.

Hörbeispiel (52): Ludger

Brümmer, Medea (Ausschnitt)