Rudolf Frisius 27 (24) S. Je S. 30x60=1800, also 48 600 (43 200) Zeichen 51

521, 77143 (66897)

DAS ANDERE HÖREN. UNSICHTBARE MUSIK ODER

AKUSTISCHE KUNST?

Zur Terminologie

Stichworte wie „das andere Hören“, „Unsichtbare Musik“ oder „Akustische Kunst“ verweisen auf

(scheinbare oder tatsächliche) Paradoxien in der Musikentwicklung des 20.

Jahrhuderts. Beispielsweise liegt die Frage nahe, ob es nicht paradox

erscheinen könnten, einen Begriff wie „Das

andere Hören“ und damit eine

Alternative zum Begriff „Das Hören“

zu hypostasieren. Gibt es denn, zumal im Zusammenhang der Musik und

insbesondere bezogen auf die Musik des 20. Jahrhunderts, tatsächlich sowohl das

Hören als auch das andere Hören, also die Alternative zum

vorgenannten Hören? Was spricht dafür, in diesem Zusammenhang von Alternativen

oder gar von nur einer einzigen denkbaren Alternative zu sprechen?

Das Hören oder das andere Hören sind in anderer Weise aufeinander bezogen als Unsichtbare Musik oder Akustische Kunst. Während im ersten Fall logische Alternativen aufeinander bezogen sind, sind es im zweiten Falle zwei Begriffe, von denen jeder auf einen anderen Alternativbegriff verweist: Der Negativbegriff „Unsichtbare Musik“ verweist auf „Sichbare Musik“ als positives Korrelat. Der Begriff „Akustische Kunst“ verweist mit seinem (auf eine physikalische, dem Hörsinn zugeordneten Teildisziplin verweisenden) Epitheton auf den (dem Sehsinn zuzuordnenden) Begriff „Optische Kunst“ als Gegenbegriff; in der Konzentration auf Hörbares verweist er auf die Alternative der Verbindung von Hörbarem und Sichtbaren und damit auf den weiter gefaßten Begriff „Audiovisuelle Kunst“.

Der Begriff „Unsichtbare Musik“ könnte als paradox verschlüsselte Paradoxie erscheinen, wenn Musik per definitionem als „Hörbare Musik“ verstanden, der Begriff „Sichtbare Musik“ also als in sich widersprüchlich abgelehnt wird. Plausibel erscheint dieser Begriff allenfalls dann, wenn die Negation „unsichtbar“ inhaltlich begrenzen, d. h. ausdrücklich etwas ausschließen soll, das zur Musik gehören kann, aber nicht muß. „Unsichtbare Musik“ in diesem Sinne wäre Musik, deren Rezeption so weitgehend auf das Hören konzentriert ist, daß von Verbindungen mit anderen Sinnesbereichen, insbesondere zum Visuellen, abgesehen werden kann. Pierre Schaeffer und Francois Bayle bezeichnen, an Pythagoras anknüpfend, solche Musik als „akusmatische Musik“ („musique acousmatique“). Diese dem Altgriechischen entnommene Bezeichnung huldigt einem Denker, der sich beim Unterrichten hinter einem Vorhang versteckt haben soll, damit seine Schüler konzentriert seinen Lehren zuhören konnten, ohne sich dabei vom Anblick seiner Person ablenken zu lassen. Als adäquate Manifestation unsichtbarer bzw. akusmatischer Musik hat sich in der 2. Hälfte des 20. Jahrhundert die im Studio vorproduzierte Lautsprechermusik entwickelt. „Unsichtbar“ ist diese Musik nicht etwa deswegen, weil visuelle Vorgänge, die mit der Klangproduktion verbunden sind, vor den Augen des Publikums verborgen würden (was nicht nur bei traditionellen Musikdarbietungen geschehen kann, etwa beim Spiel eines Organisten, der beim Gottesdienst im Rücken des dem Altar zugewandten Publikums spielt, sondern auch beim Singen und Spielen der Musiker in vielen live-elektronischen Aufführungen; in der vorproduzierten Lautsprechermusik entfallen auch solche latenten Zusammenhänge zwischen Hören und Sehen, da Studioproduktion und Aufführung, die klangliche Realisation und die Klangwiedergabe zeitlich voneinander getrennt sind).

Das Gegenbild dessen, was das negative Epitheton im Begriff „Unsichtbare Musik“ ausschließt, wird positiv akzentuiert im Begriff „Akustische Kunst“.[1] Dieser Begriff betont die Autonomie der Hörwahrnehmung, insbesondere die ästhetische Verselbständigung des Hörens gegenüber dem Sehen. Dies rückt den Begriff „Akustische Kunst“ in die Nähe des Begriffs „Unsichtbare Musik“ . Beide Begriffe unterscheiden sich aber dadurch, daß der erste einen Teilbereich der Musik zu bezeichnen scheint, während Begriffe wie „Akustische Kunst“ oder (genauer) „Hörkunst“ den Begriff „Musik“ nicht nur zu verallgemeinern, sondern auch im größeren Zusammenhang aufzulösen scheinen. Verwandt sind beide Begriffe insofern, als sie darauf zielen, das Hören ästhetisch zu verselbständigen und, vor allem bei der Wahrnehmung ästhetisch geformter Hörereignisse, Zusammenhänge des Hörens mit anderen Sinnesbereichen (insbesondere mit dem Sehen) als sekundär zu behandeln. Deswegen eignen beide Begriffe sich besonders für die Beschreibung von ästhetisch geformten Klangstrukturen und Hörereignissen, die über technische Medien vermittelt werden. Verständlich werden sie erst im Zusammenhang einer mehrere Jahrhunderte umfassenden historischen Entwicklung, in der sich der Begriff der Musik selbst grundlegend verändert hat.

Musik: Tonkunst oder

Hörkunst?

Alternative Ansatzpunkte musikalischen Denkens

Musica ist eine Wissenschaft und

Kunst, geschickte und angenehme Klänge klüglich zu stellen, richtig an einander

zu fügen, und lieblich heraus zu bringen, damit durch ihren Wollaut Gottes Ehre

und alle Tugenden befördert werden.[2]

Musik hat ihren Namen aus

uralter Zeit von den Griechen erhalten, die darunter alle musischen Künste (...) verstanden. Uns Neuern gilt dieser

früher so umfassende Name ausschließlich für die Tonkunst, die durch Töne und Tonverbindungen - dabei aber auch

durch das Element des Klanges und durch den Rhythmus wirkende Kunst.[3]

Musik ist die Kunst,

welche durch geordnete Tonverbindungen die Seele bewegt und dem auffassenden

Geist ästhetische Lust gewährt, jenes durch ihren Inhalt, dieses durch ihre

Form.[4]

(Musik ist) die

gesetzmäßige Natur in bezug auf den Sinn des Ohres.[5]

Das, was der Komponist

als ´Musik´ komponiert hat, wird vom Hörer vielleicht als ´Lärm´ bezeichnet,

und ´Musik´ ist für ihn der Gesang der Vögel oder der Klang der Geldstücke in

seiner Tasche. Es fehlt an objektiven Kriterien, die es dem externen Beobachter

ermöglichen können, zu entscheiden, ob ein ihm zugänglicher Schallvorgang

´Musik´ ist oder nicht.[6]

Wenn man versucht, Definitionen der Musik aus verschiedenen Jahrhunderten auszuwählen und miteinander zu vergleichen, dann kann man Beispiele aus dem 20. Jahrhundert finden, die dem aktuellen Entwicklungsstand der Musik insoweit entsprechen, daß sie sich von Definitionen aus früheren Jahrhunderten grundsätzlich unterscheiden. Dies zeigt sich im Vergleich von Definitionen des Informationstheoretikers Meyer-Eppler und der Komponisten Webern mit solchen des Musikwissenschaftlers Riemann, des Musiktheoretikers Marx und des komponierenden Musikschriftstellers Mattheson: Wenn Mattheson das Material der Musik auf die „Klänge“ eingrenzt und wenn Marx und Riemann in demselben Zusammenhang „Töne und Tonverbindungen“ nennen, dann unterscheiden sie sich nicht nur von Meyer-Eppler, der eine materialbezogene Definition der Musik ablehnt und statt dessen eine kommunikationsbezogene Definition vorschlägt, sondern auch von Webern, der den Akzent vom Material auf das Organ seiner sinnlichen Wahrnehmung, auf das Ohr verlagert und damit den ersten Schritt von einer materialbezogenen zu einer kommunikationsbezogenen Definition wagt (allerdings im Gesamtzusammenhang, in der Berufung auf Goethes Farbenlehre und auf das Sprachverständnis von Karl Kraus, möglicherweise weniger kühn als in der Formulierung selbst).

Je stärker eine Definition der Musik sich auf das Material der Töne und Tonverbindungen begrenzt, desto weniger wird sie der materialen und kommunikativen Komplexität ihres Gegenstandes gerecht. Dies zeigt sich schon unter dem materialbezogenen Aspekt: Die Aussparung von Geräuschen ist, wie bereits Hermann von Helmholtz festgestellt hat, schon aus physikalischen Gründen selbst dann unhaltbar, wenn man absieht von europäischer und vor allem außereuropäischer Musik mit Schlaginstrumenten unbestimmter Tonhöhe, von Musik mit komplexen elektroakustischen (elektroakustisch generierten und/oder transformierten) Klängen ganz zu schweigen. Von Helmholtz hat deutlich gemacht, daß die dem traditionell geschulten Musiker geläufige Vorstellung des (reinen) Tones (die der Physiker präzisiert durch den Begriff des aus Obertönen im harmonischen Spektrum zusammengesetzten Klanges) eigentlich eine musiktheoretische Fiktion ist. Fiktiv ist, wie von Helmholtz hervorhebt, die Vorstellung, daß das, was der Musiker Ton und der Physiker Klang nennt, immer etwas zeitlich Invariantes bezeichnen müßte. Vielmehr ist zu berücksichtigen, daß gewisse charakteristische Eigentümlichkeiten des Klanges mancher Instrumente abhängen von der Art, wie ihr Klang beginnt und wieder aufhört.[7] Helmholtz ist sich also der Tatsache bewußt, daß die Beschreibung von Klängen und Klangfarben nur nach ihren stationären Klanganteilen, unter Vernachlässigung der Einschwing- und Ausschwingvorgänge, eigentlich eine unzulässige Abstraktion ist. Mehr noch:

... Auch wenn ein Klang

mit gleicher oder veränderlicher Stärke andauert, mischen sich ihm bei den

meisten Methoden seiner Erregung Geräusche bei als der Ausdruck kleinerer oder

größerer Unregelmäßigkeiten der Luftbewegung. (...) Gewöhnlich sucht man, wenn

man Musik hört, diese Geräusche zu überhören, man abstrahiert absichtlich von

ihnen, bei näherer Aufmerksamkeit jedoch hört man sie in den meisten durch

Blasen und Streichen hervorgebrachten Klängen sehr deutlich. Bekanntlich werden

auch viele Konsonanten der menschlichen Sprache durch solche anhaltende

Geräusche charakterisiert (...) Aber auch die Vokale der menschlichen Stimme

sind nicht ganz frei von solchen Geräuschen (...)[8]

Mit diesen Worten relativiert von Helmholtz die polare, dem traditionellen Musikempfinden näher stehende Unterscheidung zwischen (physikalischen) Klängen (also den gesungenen oder instrumentalen Tönen der traditionellen Musik) und Geräuschen, von der er selbst zuvor ausgegangen ist:

Es zeigt sich (...) im

allgemeinen, daß im Verlauf eines Geräusches ein schneller Wechsel

verschiedenartiger Schallempfindungen eintritt. (...) Ein musikalischer Klang

dagegen erscheint dem Ohr als ein Schall, der vollkommen ruhig, gleichmäßig und

unveränderlich dauert, solange er eben besteht, in ihm ist kein Wechsel verschiedenartiger

Bestandteile zu unterscheiden. (...) Hiernach ist klar, daß die musikalischen

Klänge die einfacheren und regelmäßigeren Elemente der Gehörempfindungen sind

(...)[9]

Mit diesen Worten begründet von Helmholtz, warum er in seiner Abhandlung von Klängen und nicht von Geräuschen ausgeht: Klänge lassen sich einfacher beschreiben als Geräusche - zumal dann, wenn sie abstrahierend nur als stationäre Klänge beschrieben werden. In dieser Argumentation wird deutlich, daß der Physiker hier nur von einer wissenschaftsmethodischen, aber keineswegs von einer ästhetischen Priorität spricht. Im Gegenteil: Die Geräusche beschreibt von Helmholtz, vor allem mit Rücksicht auf ihren zeitlich variablen Verlauf, viel lebendiger als die Töne: Er erwähnt das Sausen, Heulen und Zischen des Windes, das Plätschern des Wassers, das Rollen und Rasseln eines Wagens und konkretisiert die Beschreibung einiger zeitlich markant sich verändernder Geräusche:

Man denke an das

Rasseln eines Wagens auf Steinpflaster, das Plätschern und Brausen eines

Wasserfalles oder der Meereswogen, das Rauschen der Blätter im Walde.[10]

Es ist bekannt, daß einer der kühnsten Innovatoren der Musik des 20. Jahrhunderts die Abhandlung von Helmholtz gelesen hat: Edgard Varèse. Schon frühzeitig hat Varèse, anders als später Hindemith, bemerkt, daß dieses Buch alles andere als eine physikalische Fundierung des traditionellen tonalen Musikdenkens ist. Er selbst hat darauf hingewiesen, daß eine der sinnfälligsten Neuerungen in seiner Musik unmittelbar von dieser Lektüre inspiriert worden ist: Die Verwendung von Sirenen, die statt traditioneller Haltetöne auf- und absteigende, an- und abschwellende Glissandi produzieren. Varèse hat bald erkannt, daß diese Instrumente sich nicht nur zum akustischen Experimentieren eignen, sondern daß sie auch zu Musikinstrumenten umfunktioniert werden können, deren Klänge sich mit Klängen herkömmlicher Orchesterinstrumente verbinden lassen und deren kontinuierliche Klangstrukturen sogar zu Modellen differenzierterer Klanggestaltung mit elektronischen Mitteln werden können.[11]

Das Glissando ermöglicht in einfacher, aber wirkungsvoller Weise Abweichungen von den Idealen der traditionellen, an festen Tonhöhen und Intervallen orientierten abendländischen Musiksprache, wenn es als Tonglissando ausgeführt wird. Tonglissandi lassen sich mit Stimmen und mit vielen Instrumenten (insbesondere mit Streichinstrumenten) relativ einfach realisieren. Um so erstaunlicher ist es, daß Varèse von den Möglichkeiten, Glissandi mit Stimmen und konventionellen Instrumenten zu komponieren, keinen intensiven Gebrauch gemacht hat. Was er versäumte, hat seit den frühen 1950er Jahren Iannis Xenakis nachgeholt, beginnend mit den dichten Glissando-Texturen des Orchesterstückes „Metastaseis“, die 1955 auf den Donaueschinger Musiktagen Aufsehen erregten.

Die Annahme liegt nahe, daß dies nicht die einzige Anregung war, die Varèse dem umfangreichen Buch entnahm. Jedenfalls fällt auf, daß die Beschreibungen nichtstationärer Geräusche bei von Helmholtz so lebendig sind, daß sie durchaus später die musikalisch-kompositorischen Vorstellungen von Varèse inspiriert haben könnten, wenn er eine Utopie nichtstationärer Musik entwirft:

Wenn neue Instrumente

mir erlauben werden, Musik so zu schreiben, wie ich sie konzipiere, wird die

Bewegung von Klangmassen, von wechselnden Ebenen deutlich in meinem Werk

wahrgenommen werden, da sie den Platz des linearen Kontrapunkts einnehmen wird.

Wenn diese Klangmassen zusammenstoßen, wird das Phänomen von Durchdringung oder

Abstoßung auftreten. Bestimmte Transmutationen, die auf bestimmten Ebenen Platz

greifen, werden auf andere Ebenen projiziert erscheinen, die sich in anderen

Geschwindigkeiten und mit anderen Winkelstellungen bewegen. Den alten Begriff

von Melodie oder melodischem Wechselspiel wird es nicht länger geben. Das ganze

Werk wird eine melodische Totalität sein. Das ganze Werk wird fließen, wie ein

Fluß fließt. (...) In den beweglichen Massen würde man ihrer Transmutationen

inne, wenn sie verschiedene Schichten passierten, bestimmte Körper durchdrängen

oder sich in bestimmten Verdünnungen verlören.[12]

Dies klingt wie eine Konkretisierung theoretischer Idealvorstellungen, die zuvor der von Varèse bewunderte Feruccio Busoni aufgeschrieben hatte:

Frei ist die Tonkunst

geboren und frei zu werden ihre Bestimmung. Sie wird der vollständigste aller

Naturwiderscheine werden durch die Ungebundenheit ihrer Unmaterialität. Selbst

das dichterische Wort steht ihr an Unkörperlichkeit nach; sie kann sich

zusammenballen und kann auseinanderfließen, die regloseste Ruhe und das

lebhaftestes Stürmen sein; sie hat die höchsten Höhen, die Menschen wahrnehmbar

sind - welche andere Kunst hat das? -, und ihre Empfindung trifft die

menschliche Brust mit jener Intensität, die vom „Begriffe“ unabhängig ist.[13]

Die Musik, die Varèse vorschwebte und die er in seinen eigenen Kompositionen - sei es mit mehr oder weniger konventionellen Instrumenten, sei es in elektoakustischer Tonbandmusik - allenfalls ansatzweise tatsächlich hat realisieren können, distanziert sich völlig von dem Begriffen der traditionellen Musiktheorie: Melodie, Harmonie, (linearer) Kontrapunkt, Instrumentation. Die traditionelle Vorstellung einer Tonkunst, die sich aus Tönen und Tongruppierungen bildet (in ähnlicher Weise wie die Sprache aus Lauten, Silben, Wörtern, Satzteilen, Sätzen usw.), wird ebenso radikal in Frage gestellt wie das ihr entsprechende Musikhören. Varèse wußte, daß zu dieser Musik Wege gefunden werden mußten, die bereits Feruccio Busoni theoretisch markiert hatte: Wege zu neuen Klangmitteln:

Plötzlich, eines

Tages, schien es mir klar geworden: daß die Entfaltung der Tonkunst an unseren

Musikinstrumenten scheitert. (...) Wohin wenden wir dann unseren Blick, nach

welcher Richtung führt der nächste Schritt? Ich meine, zum abstrakten Klange,

zur hindernislosen Technik, zur tonlichen Unabgegrenztheit. Dahin müssen alle

Bemühungen zielen, daß ein neuer Anfang jungfräulich erstehe.[14]

Busonis Idealvorstellung einer von allen Konventionen traditioneller Musiktheorie, selbst von allen Affinitäten zu sprachlichen Strukturen befreiten Musik reichen weiter als seine eigenen Konkretisierungsvorschläge: Neue, auch mikrotonale Skalen[15] - die Hoffnung auf elektronisch produzierte Klänge, die eine Beschreibung des Dynamophone von Thaddeus Cahill geweckt hatte.[16] Seine Wunschvorstellungen zielen einerseits auf völlige Freiheit der künstlerischen Gestaltung, andererseits auf strengster Kontrolle der musiktheoretischen (Neu-)Strukturierung und der technisch gesteuerten Klangproduktion. Vor allem unter dem ersten Aspekt haben seine Vorstellungen starken Einfluß auf Edgard Varèse ausgeübt. Dieser hat, anders als Busoni, beträchtliche Energien in den Versuch investiert, das theoretisch Postulierte auch tatsächlich klanglich zu realisieren. Er mußte aber jahrzehntelang darauf warten, bis er die Möglichkeit erhielt, mit elektroakustischen Klängen zu komponieren. Die Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen hatte, hängen eng mit der komplizierten Entwicklung der technisch produzierten Musik im 20. Jahrhundert im Spannungsfeld von musikalischen, musiksoziologischen und technologischen Faktoren zusammen. Andere, denen eher als Varèse die Arbeit im elektroakustischen Studio möglich wurde, mußten früher als er erfahren, wie stark die materialbezogenen Veränderungen verknüpft waren mit der Notwendigkeit, sich auf neue Strukturen der musikalischen Kommunikation einzustellen. Die Musik veränderte sich so weitgehend, daß ihr Begriff, daß selbst die Autonomie des ihr zugeordneten Erfahrungsbereiches, die Autonomie der Hörwahrnehmung grundsätzlich in Frage gestellt werden konnte.

Die Krise, in die die abendländische Konzeption der Tonkunst schon im 19. Jahrhundert geraten ist, manifestierte sich einerseits in der Krise der Tonalität, andererseits, noch radikaler, in der Emanzipation des Geräusches. Während die Krise der Tonalität erst in einigen atonalen Spätwerken von Franz Liszt einen ersten Kulminationspunkt erreichte, finden sich einzelne, teilweise schon recht weit getriebene Ansätze der kompositorischen Arbeit mit Geräuschen schon bei Beethoven (Wellingtons Sieg bei Vittoria), Berlioz (Sinfonie fantastique) und Wagner (vor allem die 12 Ambosse in „Rheingold“) - schon lange vor der definitiven Gleichberechtigung der Schlaginstrumente im Orchestersatz bei Mahler (z. B. 5. Symphonie) und Webern (Orchesterstück op. 6 Nr. 4: hier verbunden mit Atonalität, die sich bis zum Zwölfklang steigert und schließlich, über dieses Endstadium der Atonalität noch hinausgehend, in eine mehrschichtige Geräuschstruktur umschlägt). Die genannten Beispiele belegen, daß die Einbeziehung konventioneller Schlaginstrumente in den Orchestersatz einerseits nicht wesentlich zur Weiterentwicklung komplexer Tonbeziehungen beiträgt (da die Möglichkeiten der Tonhöhendifferenzierung im konventionellen Schlagsatz eng begrenzt oder in vielen Fällen überhaupt nicht gegeben sind), andererseits neben reicheren Farbvaleurs auch ein reicheres assoziatives Potential verfügbar machen kann. Die Kanonenschüsse bei Beethoven, das Donnergrollen bei Berlioz und die in verschiedenen Tonlagen und Geschwindigkeiten geschichteten Amboß-Rhythmen bei Wagner, auch die Militärtrommeln bei Mahler oder die Totenglocken bei Webern appellieren an eine Hörerfahrung, die sich, über die engen Begrenzungen der Tonkunst hinausgehend, öffnet zur Hörwelt. Ein musikalisch geschulter Hörer, der diese Geräusche hört und ihre klangliche Realisation an den Anforderungen der Partitur mißt, kann feststellen, daß die traditionelle Notation hier kaum oder allenfalls in sehr groben Abstufungen Tonhöhen-Differenzierungen erlaubt und sich weitgehend auf rhythmische, teilweise auch dynamische Vorschriften beschränken muß. Beide Aspekte stehen der alltäglichen Hörerfahrung näher als melodische, harmonische oder polyphone Tonstrukturierungen. Besonders deutlich kann dies in dynamischen Gestaltung werden, wenn beispielsweise laut oder leise, crescendo oder decrescendo zugleich Nähe oder Ferne, Annäherung oder Entfernung suggerieren soll. So kann es sich ergeben, daß das Hören sich verlagert von materialbezogenen auf kommunikative Aspekte, von Tonstrukturen auf Klangbilder.

Die technisch produzierte Musik erlaubt neuartige und weitreichende Differenzierungen sowohl der Ton- als auch der Geräuschstrukturen (erstes beispielsweise in den ersten Studioproduktionen serieller elektronischer Musik, letzteres in den Anfangsjahren, aber auch in späteren Entwicklungsstadien der konkreten Musik). Sie bietet Möglichkeiten sowohl für eine Radikalisierung traditioneller Konzeptionen der Tonkunst als auch für eine Öffnung zur Hörwelt. Besonders im letzteren Falle kann deutlich werden, daß gerade dann, wenn sie an komplexe Erfahrungszusammenhänge erinnert, die rein klanglichen Eindrücke sich auch mit außermusikalischen, z. B. visuellen Assoziationen verbinden können. Gerade die „unsichtbare“ Lautsprechermusik kann dazu beitragen, daß assoziationsreiche Klangbilder wahrgenommen werden. Aus der technisch bedingten Isolierung von Hören und Sehen, aus Konfrontationen unsichtbarer und sichtbarer Musik, akustischer und audiovisueller Kunst ergeben sich nicht selten Ansatzmöglichkeiten zu neuen Konzeptionen der Synthese und der integrativen Vermittlung.

Hören und Sehen -

Unsichtbare und sichtbare Musik - Akustische und audiovisuelle Kunst

Ist es möglich, Hörbares und Sichtbares, Akustisches und Audiovisuelles in der

allgemeinen und in der ästhetisch orientierten Sinneserfahrung zu trennen? Oder

verweist eine begriffliche Kontrastierung etwa zwischen „unsichtbarer“ und

„sichtbarer“ Musik darauf, daß dies nicht, oder zumindest nicht immer möglich ist?

Diese und ähnliche Fragen stellen sich vor allem für die Musikentwicklung des

20. Jahrhunderts, und in ihrem Zusammenhang besonders für die elektroakustische

Musik und Hörkunst, in deren Bereichen sich neue Probleme des Hörens ergeben

haben: „Das andere Hören“ ist zu

einem Zentralproblem musikalischer, auditiver und audiovisueller Erfahrung

geworden.

Paradoxien zwischen Altem und Neuem, zwischen Bekanntem und Unbekanntem, zwischen innermusikalischen und musikübergreifenden Erfahrungen haben sich in so verwirrender Komplexität entwickelt, daß selbst ihre genauere Beschreibung sich nicht selten als äußerst schwierig erweisen kann. Besonders deutlich wird dies in einer Beschreibung, die von den Schwierigkeiten des Hörens „unsichtbarer“ Musik spricht: Das erste Lautsprecherkonzert der Musikgeschichte, das am 18. März 1950 in der Pariser Ecole Normale de Musique stattfand, ist von seinem Initiator Pierre Schaeffer mit folgenden Worten beschrieben worden:

Die Gäste dieses

Abends waren die ersten, denen etwas für Konzertbesucher Wesentliches

vorenthalten wurde: es saßen keine Musiker auf dem Podium. Diese Gäste erlebten

auch als erste eine Probe des noch Ungehörten: nicht nur bislang niegehörte

Klänge, sondern auch Klangverbindungen, von denen sich nicht sagen ließ, ob sie

vorherbestimmten Gesetzen von Komponisten folgten, oder ob sie einfach dem

Zufall entsprungen waren. Und wenn von dieser neuen Sprache ein Bann ausging,

so war sie doch auch befremdlich, um nicht zu sagen ungehörig. Handelte es sich

überhaupt noch um eine Sprache?[17]

Pierre Schaeffer hat ausdrücklich betont, daß die neuen Probleme des Hörens sich nicht nur dem Publikum stellen, sondern auch dem Komponisten:

Am meisten verwirrt

und beunruhigt waren (...) nicht die Zuhörer, die sich sogleich ein Urteil über

dieses seltsame, interessante neue Unternehmen bildeten, sondern die

Verantwortlichen dieser Premiere, zumindest ihr Hauptinitiator. Wir waren zu

dritt: Pierre Henry, Jacques Poullin und ich (...)[18]

Neue Probleme des Hörens, die nicht nur die Rezipierenden, sondern auch die Produzierenden betreffen, lassen sich beschreiben im Kontext dessen, was Adorno als Fazit einer von ihm imaginierten „musique informelle“ beschrieben hat:

Die Gestalt aller

künstlerischen Utopie heute ist: Dinge machen, von denen wir nicht wissen, was

sie sind.[19]

Eine Revolutionierung des Hörens, die nicht nur den Hörer, sondern auch den Komponisten tangiert und die überdies die Funktion des Interpreten in Frage stellt, läßt sich auch als Infragestellung der tradierten Rolle des Komponisten beschreiben, wenn in technisch produzierter Musik Komposition nicht mehr ausschließlich als Herstellung einer Partitur, einer schriftlichen Anweisung zur klanglichen Realisation oder eines an die Klangvorstellung des Lesers appellierenden musikalischen Textes definiert werden kann. Eine Musik, die einerseits nicht mehr auf der Basis einer zureichend codierten Notation, z. B. eines konventionellen Notentextes entstanden ist und deren Klangbild andererseits vom Hörer nicht mehr entsprechend den Normen einer solchen Notation gehört (also insbesondere auch nicht mehr imaginativ oder tatsächlich in traditionelle Notenschrift umgesetzt) werden kann, stellt alle Hörkategorien in Frage, die sich an traditionellen, zumeist an dieser Notenschrift orientierten musikalischen Vorstellungen orientieren - vor allem die Begrenzung auf feste Tonhöhen innerhalb eines a priori vorgegebenen Tonsystems mit exakt meßbaren und in einfachen Zahlenproportionen aufeinander bezogenen Zeitwerten, mit einfachen, in der Regel nur qualitativ und relativ abgestuften Lautstärkewerten und -kurven sowie mit - als konstant, stationär, oder aus Erfahrung, z. B. mit standardisierten Instrumenten, bekannt angesehenen - fixierten Klangfarben. Wenn aber ein im Studio arbeitender Komponist, ein an der Klangproduktion beteiligter oder ein externer Hörer technisch produzierte und verarbeitete Klänge wahrnehmen, die sich mit standardisierten Werten oder Verläufen offensichtlich nicht zureichend beschreiben lassen, stellt sich die Frage nach einer Neuorientierung des Hörens.

Im Programm des von Schaeffer beschriebenen Konzerts hatte Serge Moreux geschrieben:

Es gab ein Mittelalter

des Steins: man bearbeitete ihn. Es gibt ein Mittelalter der Wellen: man fängt

sie ein. Dem Künstler bleibt keine andere Avantgarde zur Wahl. Zwischen dem

unnützen Spiel der syntaktischen Systeme und dem Zurück zu den vergessenen oder

versiegten Quellen stehend kann der moderne Musiker - um mit Pierre Schaeffer

zu reden - versuchen, eine Bresche in der Ringmauer zu finden, die uns manchmal

wie eine Zwingburg umgibt.[20]

Schaeffer selbst, den Moreux hier zitiert, stand dieser Betrachtungsweise nicht ohne Skepsis gegenüber:

Wir haben gelernt, die Laute mit dem Mittelalter in Verbindung zu bringen, den Gregorianischen Choral mit dem Kloster, das Tamtam mit den Eingeborenen, die Viola da Gamba mit höfischer Gewandung. Warum also sollte die Musik des 20. Jahrhunderts nicht eine Musik der Maschinen und Computer sein? (...) An einer derart abgegriffenen Deutung festhalten heißt ganz offensichtlich, an der Fragestellung vorbeigehen (...)

Es heißt, die Sache so

betrachten, als existierte eine primäre Beziehung zwischen den historischen

Bedingungen und den kulturellen Erzeugnissen, die das Rohprodukt dieser

Bedingungen wären.

Auf diese Art

jedenfalls hören die Zeitgenossen - und das ist ganz natürlich - eine ihnen

ungewohnte Musik: sie hören sie nicht um ihrer selbst willen, sondern als

allgemeines Indiz für eine Technologie, für Ideologien, für Sitten und

Gebräuche. Genauso wie es Schwierigkeiten bereitet, zum Inhalt einer

unbekannten Sprache Zugang zu finden, genauso unbequem ist es auch zunächst,

eine „andere“ Musik zu hören (...)[21]

Schaeffer benennt hier das zentrale Problem: Das Hören einer „anderen“ Musik, das „andere Hören“. Wenn er anmahnt, daß Musik „um ihrer selbst willen“ gehört werden soll, dann spricht er hiermit eine Qualitätsbestimmung an, die nach seiner Auffassung konstitutiv für die Musik ist und diese von anderen Hörereignissen unterscheidet:

Für die menschliche

Sprache geht es darum, das Gesprochene zu verstehen - für die Vogelsprache ist

es uns leider verwehrt; für die Musik weiss man sehr wohl, dass man sie um

ihrer selbst willen hört und nicht aufgrund einer Mitteilung, die sie nur

weitergeben könnte; das Geräusch enthält wie die Sprache ein Gesetz, das durch

die Zeichen, die es liefert, auf eine Geschichte hinweist, die es erzählt.[22]

Was ist damit gemeint, wenn verlangt wird, daß Musik „um ihrer selbst willen“ gehört werden soll, und wie läßt sich ein solches Hören von der Rezeption anderer Hörereignisse unterscheiden? Wie müssen Antworten auf diese Fragen ausfallen, die den radikalen Veränderungen des Hörens im technischen Zeitalter Rechnung tragen? Was muß geschehen, um Antworten auf die neu gestellten Fragen zu ermöglichen?

Pierre Schaeffer war davon überzeugt, daß diese Fragen sich nur auf der Basis einer neuartigen, phänomenologisch orientierten Klangforschung beantworten ließen. Als wichtigstes Postulat dieser Klangforschung postulierte er:

Erforschung einer Sprache.

- Neue musikalische Strukturen müssen darauf abzielen, eine Kommunikation

herzustellen zwischen dem, der sie entwirft, und dem, der sie aufnimmt.[23]

Auf der Suche nach neuen musikalischen Wegen empfahl Schaeffer, abstrakten Ideen zu mißtrauen und statt dessen empirisch von elementaren klanglichen Erfahrungen auszugehen, anstatt sich auf vorgegebene musikalische Systeme und auf deren abstrahierend antizipierte Erweiterungen zu verlassen:

Wir erforschen die Elemente, die jedem denkbaren musikalischen System voraufgehen und behaupten, daß sie alsdann dazu dienen werden, sowohl das unsrige wie auch andere, vergangene Systeme (archaisische, exotische, primitive) verständlich zu machen und den Weg zu öffnen für alle möglichen Systeme, die eine noch nicht voraussehbare Ästhetik der Zukunft Zug um Zug aus dem Schatz der Klänge gewinnen kann. Es ist also nötig, vor dem „Musikalischen“ das Klangliche zu definieren.[24]

Diesen Ansatz bezeichnet Schaeffer als Verallgemeinerung (...), die vom Klanglichen ihren Ausgang nimmt, aber ohne die direkte Anmaßung, alsogleich zur Musik zu gelangen, weder zu Kompositionsregeln noch zu einem wohldefinierten System.[25] Damit ergibt sich eine Alternative zu musikalischen Ansätzen, die auf der Suche nach Innovation zunächst von theoretischen Spekulationen ausgehen. Diese Ansätze, wie sie sich bereits 1906 bei Feruccio Busoni fanden (und nicht nur spätere mikrointervallische Kompositionen bei Haba, Wyschnegradsky und anderen antizipierten, sondern auch den Boden bereiteten für die Befreiung des Klanges in der Musik von Edgard Varèse) und später wieder in der Frühzeit der elektronischen Musik, bei Meyer-Eppler, Stockhausen und Eimert eine wichtige Rolle spielten sollten, beschreibt und bewertet Schaeffer als Verallgemeinerung des Musikalischen mit folgenden Worten:

Ein bestimmtes

Musikalisches wird dabei a priori gesetzt

in der Annahme, dieses lasse sich verallgemeinern, oder - wie man gewöhnlich

glaubt - „fortschrittlich“ entwickeln; zu neuen Klängen, wie die guten Leute

sagen. Die Wahl, die am Anfang stünde, wäre also die des abendländischen

Systems? Seine Verallgemeinerung, über die „neuen Klänge“ hinaus, hätte dann,

als Nachwirkung der Atonalität, die vervielfachte Aufsplitterung der Töne zur

Folge? Nach Wyschnegradskys Vierteltönen zu Meyer-Epplers Frequenzen und zu den

„synthetischen Klängen“, von denen die Elektroniker träumten, und auf die

Stockhausen in peinlich genauen Experimenten soviel Energie verwendet hat? Zum

Schluß kämen dann die „Computer“, um alle möglichen Tonkombinationen des

Solfège, oder besser noch: der akustischen Parameter des Klangs zu realisieren?[26]

Dies war nicht die „andere Musik“, wie sie sich Schaeffer als Anregung für ein „anderes Hören“ wünschte. Auf der Basis experimenteller Klangforschung, der Analyse und Klassifikation vorhandener aufgenommener Klänge und ihrer Reduktion auf kleinste Elementarbestandteile und deren Zusammensetzung zu neuen Klangverbindungen (durch Schnitt und Montage) sollte sich nach seinen Vorstellungen nicht nur eine neue, verallgemeinerte Musiktheorie entwickeln, sondern auch eine neue Musik und ein ihr adäquates neues Hören:

Durch die Erfindung neuer Objekte gelangt man zum Nie-Gehörten. Aber dieses Nie-Gehörte als solches hat nur potentielles musikalisches Interesse. Es muß von einem Gehör aufgearbeitet, angeeignet, assimiliert werden, das sich im gleichen Augenblick erzieht, indem es das Nie-Gehörte entdeckt.[27]

Als Übung auf dem Weg „zum Nie-Gehörten“ empfahl Schaeffer das „reduzierte Hören“: das Hören aufgenommener Klangstrukturen und Klänge, d. h. die Wahrnehmung von Ereignissen, die sich nur noch durch das Ohr erfassen lassen, da sie nicht mehr mit dem visuellen Eindruck der Klangproduktion verbunden ist. Erfahrungen mit solchen Klängen sind elementare Beispiele für das, was Adorno auf höherer Ebene „Dinge, von denen wir nicht wissen, was sie sind“ nannte. Die Isolierung der Klangwahrnehmung von dem die Klangwirkung erzeugenden, auch mit den Augen verfolgbaren Vorgang der Klangerzeugung kann die Hörsituation radikal verändern. Selbst die Identifikation aus der Erfahrung bekannter möglichst „naturgetreu“ aufgenommener Ereignisse kann mißlingen, wenn die gewohnte Kopplung von Auge und Ohr aufgehoben ist. Noch schwieriger wird die Identifikation, wenn die (auf technischem Wege erreichte) Atomisierung aufgenommener Hörereignisse, ihre Zerlegung in kleinste Montagepartikel selbst die aus der Erfahrung bekannten Elementareinheiten der Sprache (das Wort oder die Silbe), der Musik (der Ton, eventuell der Akkord oder das Motiv) oder des Geräusches (das Einzelereignis innerhalb eines komplexen Geräuschvorganges, z. B. das Anlassen des Motors bei der Abfahrt eines Autos oder Motorrades) noch weiter in kleinste Bestandteile zerlegt: in elementare Klangobjekte, die dann häufig nicht mehr klar identifizierbar (nicht einmal einem der drei Erfahrungsbereiche zweifelsfrei zuzuordnen) sind. Noch stärker lösen sich Klänge und Klangfragmente aus ihren ursprünglichen Erfahrungszusammenhängen dann, wenn sie nicht in möglichst „naturgetreuen“ Aufnahmen, sondern in klanglichen Verfremdungen zu hören sind - z. B. in Transposition (aufwärts: Versetzung in höhere Tonlage und Beschleunigung - Zeitraffer; abwärts: Versetzung in tiefere Tonlage und Verlangsamung - Zeitlupe), in Rückwärtswiedergabe, in Filterungen des Klangspektrums oder in Modulationen mit anderen Klängen. Fragmentierte, klanglich veränderte und anschließend womöglich in Montagen und Mischungen mit anderen kombinierte Klänge können in der Regel nicht an vorausgegangenen Erfahrungen, z. B. an bekannten (vokalen oder instrumentalen) Klangfarben oder alltäglichen Hörvorgängen gemessen und entsprechend identifiziert werden. Klänge, denen nicht mehr anzuhören ist, wie sie zustande gekommen sind, provozieren beim Hörer die Frage, wie und als was sie gehört werden können, was sie sind.

Aufgenommene Klänge können sich als reine Hörereignisse aus gewohnten Erfahrungszusammenhängen lösen. Nur in einfachen Fällen ist es möglich, daß das Ohr sowohl den ursprünglichen klanglichen Kontext als auch die von diesem abgelösten Klangmerkmale noch erkennen, also neuartige Klänge als Verfremdungen bekannter Klänge wahrnehmen kann. Noch gravierender ist der Umstand, daß in vielen Fällen die vom sichtbaren Kontext isolierte Hörwahrnehmung mit erheblich größeren Schwierigkeiten zu kämpfen hat als die vom hörbaren Kontext isolierte Sehwahrnehmung. Dies wurde erkennbar schon in den Anfangszeiten des Umbruchs vom Stummfilm zum Tonfilm. Béla Balázs notierte damals unter dem Stichwort Das ungebildete Ohr:

Es gibt kaum Dinge, die ein halbwegs zivilisierter Mensch nicht sofort erkennen und unterscheiden kann, wenn er sie einmal gesehen hat. Aber die wenigsten Töne wird er mit Bestimmtheit wiedererkennen, wenn er keinen Anhaltspunkt hat. Der Jäger wird im Wald, der Arbeiter in seiner Fabrik die Laute unterscheiden. Aber eine allgemeine Bildung haben wir nicht.

(...)

Dieser große Unterschied zwischen unserer optischen und akustischen Bildung wird wohl auch daran liegen, daß wir sehr oft sehen, ohne zu hören. Zum Beispiel Bilder. Hingegen sind wir nicht daran gewöhnt, Naturlaute zu hören, ohne etwas zu sehen.[28]

Die Schwierigkeit, aufgenommene und eventuelle technisch verarbeitete Hörereignisse allein mit dem Ohr, also z. B. ohne Unterstützung des Auges, zu identifizieren, verweist auf unterschiedliche Vorprägungen und Gegebenheiten der Hörerfahrung. Der Hörer traditioneller abendländischer Kunstmusik kann dies erfahren etwa beim Anhören komplexer Orchestermusik, wenn Töne oder Tongruppen einzelner Instrumente oder bestimmter Instrumentalkombinationen sich allein mit dem Ohr, ohne Zuhilfenahme der Partitur, nicht eindeutig rekonstruieren lassen (z. B. wegen unklarer Interpretation eines vorgegebenen Notentextes, wegen allzu großer, vom Ohr nicht direkt entschlüsselbarer Komplexität oder dann nicht, wenn von verfügbaren Hörerwartungen abweichende Klangwirkungen, z. B. ungewöhnliche Register, Spiel- oder Gesangstechniken vorkommen). Immerhin kann es auch in solchen schwierigeren Fällen möglich bleiben, allein mit dem Ohr einige nicht nicht genau identifizierbare Hörereignisse wenn schon nicht nach der Klangfarbe (nach dem Klangverlauf einschließlich Ein- und Ausschwingvorgängen, nach instrumentalen oder vokalen Techniken der Klangerzeugung), so doch wenigstens nach anderen Eigenschaften zu differenzieren und eventuell mit anderen zu vergleichen, z. B. nach Bestimmungen von Lautstärke oder Tonhöhe, nach Zeit und Raum.

Die beiden erstgenannten Bestimmungen sind spezifisch für die Hörwahrnehmung, die beiden letztgenannten für beliebige, isoliert oder miteinander kombiniert in Betracht gezogene Sinnesbereiche. Nach diesen Bestimmungen lassen sich Ereignisse auch dann befragen, wenn sie nicht auf bereits aus der Erfahrung bekannte (und dementsprechend benennbare) Standard-Ereignisse zurückführbar sind (z. B. auf Stimmen und Instrumente oder auf der allgemeinen Hörerfahrung zugängliche Umweltgeräusche).

Selbst dann, wenn spezifische, aus Vorerfahrungen bekannte oder entsprechend benennbare Hörereignisse sich nicht zweifelsfrei identifizieren lassen, kann es möglich sein, Gehörtes zumindest bestimmten Erfahrungsbereichen zuzuordnen - z. B., entsprechend theoretischen Beschreibungsmodellen des Hörspiels, der Konkreten Musik oder der Akustischen Kunst in der Unterscheidung zwischen den Bereichen Geräusch, Sprache und Musik. Wenn innerhalb dieser Bereiche differenziert wird auf der Basis ihrer Unterscheidung, wie sie Pierre Schaeffer vorgenommen hat, dann kann deutlich werden, daß es dabei primär nicht auf unterschiedliche Merkmale des Gehörten, sondern auf unterschiedliche Hörweisen annkommt. Geräusch wäre in diesem Sine nicht (wie im physikalischen Sinne, etwa bei Von Helmholtz) ein Hörereignis, das sich der eindeutigen und unveränderlichen Fixierung im Tonraum entzieht, sondern ein Hörphänomen, das vom Hörer als Verweis auf ein aus der Erfahrung bekanntes Ereignis gedeutet wird (z. B. die Aufnahme der Abfahrt eines Autos mit anschließendem Verkehrsunfall). Sprache wäre ein Hörereignis, das vom Hörer als Verweis auf die Übermittlung von Bedeutungen interpretiert wird (sei es, daß diese Bedeutungen mehr oder weniger genau bekannt, auch mehr oder weniger präzis in eine andere Sprache übersetzbar sind, wie es bei menschlicher Sprache in der Regel der Fall ist; sei es, daß diese Bedeutungen wissenschaftlich erschließbar, aber nicht direkt von Menschen nachvollziebar oder gar übersetzbar sind wie z. B. bei quasi-sprachlichen lautlichen Äußerungen von Tieren, z. B. Vögeln). Musik wäre ein Hörereignis, das nicht (nur) als Verweis auf Vorgänge oder Bedeutungen, sondern (primär) um seiner selbst willen gehört wird. Schaeffer geht davon aus, daß, so lange die genannten Bereiche (Geräusch, Sprache, Musik) in Hörereignissen unterscheidbar sind, sie sich auch (in der Regel) in diesen Bereichen (auf jeweils spezifisch unterschiedliche Weise) in Gliederungsstrukturen wahrnehmen lassen, so daß innerhalb komplexerer Gesamtereignisse einzelne Detailereignisse unterscheidbar, etwa in einer Aufnahme durch Schnitt und Montage isolierbar sind: z. B. in der Aufnahme des abfahrenden und später kollidierenden Autos das Anlassen des Motors (ein in sich selbständiger Geräuschvorgang), in der Sprachaufnahme ein einzelnes Wort, in der Musikaufnahme sei es ein einzelner Akkord oder ein einzelnes Motiv, sei es (in noch konsequenterer Reduktion auf das einzelne Element) ein einzelner Ton. (Das Musikbeispiel, von dem Schaeffer bei seinen Erklärungen und Zerlegungen ausgeht, ist so angelegt, daß vertikale oder horizontale, harmonische oder melodische Einzelgestalten vor allem als Akkorde oder Motive, als geordnete Überlagerungen oder Reihungen von Tönen, erkennbar werden; auch das punktuelle Einzelereignis wird bei Schaeffer mit bestimmter Tonhöhe eingeführt, als Ton; erst im größeren Zusammenhang, bei einer anderen Zerlegung desselben Musikbeispiels, macht Schaeffer deutlich, daß statt des Tones auch ein einzelnes Geräusch, z. B. ein einzelner Trommelschlag, als Einzelereignis hätte herausgeschnitten werden können.)

Die zergliedernde Reduktion der Musik auf das punktuelle Einzelereignis, auf den einzelnen Ton oder auf das einzelne Geräusch, läßt sich interpretieren als erster Hinweis darauf, daß die Zurückführung auf spezifisch unterschiedliche Elementargestalten in den drei Erfahrungsbereichen Geräusch, Sprache und Musik nicht alle wichtigen Probleme der Hörwahrnehmung löst. Wenn in diesem Zusammenhang nicht nur Einzelgestalten isoliert werden sondern, in noch stärkerer Abstraktion, auch punktuelle Einzelereignisse, dann kann deutlich werden, daß in diesen oft die eindeutige Zuordnung zu einem der drei Bereiche für den Hörer weniger wichtig ist als die elementare Charakterisierung nach allgemeinen, in allen drei Bereichen gleichermaßen wirksamen Eigenschaften. Schaeffer hat für diese bereichsübergreifenden Eigenschaften die Unterscheidung von Stoff und Form vorgeschlagen, eine Differenzierung zwischen Klang-Materie und Klang-Verlauf. Im ersten Falle (Stoff, Klang-Materie) geht er über die Basis der traditionellen Musiktheorie (die Fixierung auf eindeutig bestimmte und unveränderliche Tonhöhen) in doppelter Weise hinaus, indem er Differenzierungen einerseits bestimmter und unbestimmter Tonhöhe (tonisch-komplex) und andererseits fester und zeitlich veränderlicher Klangverläufe (stationär-variabel) miteinander kombiniert. (Schaeffers dreistufige Unterscheidung zwischen tonischen, komplexen und variablen Ereignissen ließe sich dadurch abwandeln, daß in der letzten Kategorie, also bei den Glissandi, wiederum tonische und komplexe Ereignisse unterschieden werden, also Tonglissandi und Geräuschglissandi. Damit wäre für den Bereich der nichtstationären Ereignisse eine ähnliche typologische Reduktion angenommen wie für den stationären Bereich: die Reduktion auf durchweg tonische oder durchweg komplexe Ereignisse. Ausgenommen blieben also lediglich diejenigen Hörereignisse, in denen die klare Identifizierung und Unterscheidung tonischer oder komplexer Klangmaterie über einen längeren Klangverlauf hinweg nicht möglich ist.)

Schaeffers

Unterscheidungen zwischen tonischer

und komplexer sowie zwischen stationärer und variabeler Klassifizierung der Klangmaterie ermöglichen, in

Verbindung mit entsprechenden Typisierungen des Klangverlaufes (Klangimpuls = isoliertes Einzelereignis

begrenzter Dauer; ausgehaltener Klang

= isoliertes Einzelereignis längerer Dauer; repetitiver

Klang = aus fortwährender rascher Wiederholung eines einzelnen

Klangimpulses sich ergebende übergeordnete Klanggestalt), einerseits die

Charakterisierung von Musik, die sich (in den Grenzen eines begrenzten

Formzusammenhanges, in Grenzfällen auch eines vollständigen Werkes) auf

einzelne Klangtypen konzentriert, evtl. sogar nur auf einen einzigen.

(Beispiele für einen einzigen Klangtypus in vollständigen Werken:

- Akkumulierung von Geräuschimpulsen

in Concret PH von Iannis Xenakis;

- Tonglissandi mehrfach, besonders sinnfällig an Anfang und Ende des

Orchesterstückes

Metastaseis von Iannis Xenakis;

- komplexe Glissandi vorherrschend in der Tonbandkomposition Diamorphoses desselben Komponisten;

- Kombinationen verschiedener Klangtypen z. B. zu Beginn von Imaginary landscape nr. 1 von John Cage:

Wirbel auf dem Becken = repetitive Geräusche;

auf Langspielplatten augenommene Sinustöne mit Glissando durch

Geschwindigkeits-Umschaltung während der Wiedergabe = Tonglissandi;

Tonfiguren auf dem Klavier mit pizzicatoartig abgedämpften Saiten =

Tomimpulse);

- Übergangsprozesse zwischen verschiedenen Klangtypen:

Tonglissando - tonische Impulskette - Dauerton

(Prozeß elektronischer Klangverwandlung im Zentrum der Komposition Kontakte von Karlheinz Stockhausen; beginnend bei 17´05´´)

(Für den Bereich der traditionell

notierten Instrumentalmusik läßt sich feststellen, daß sie schon in ihrer

Notationsweise von der Vielfalt unterschiedlicher Klangtypen abstrahiert und

sich festgelegt auf den Sonderfall stationärer Hörereignisse mit eindeutig

bestimmbaren Tonhöhen. Gleichwohl lassen sich Beispiele dafür finden, daß

klangliche Ergebnisse die Begrenzungen der sie auslösenden Notationen

transzendieren, etwa in Klangkonstellationen mit kurzen Hörereignissen, die

entweder von sich aus rasch verklingen oder sich als verkürzte Varianten von

Dauerereignissen erklären lassen, z. B.

Pizzicatotöne und kurze Holzbläsertöne in Scherzosätzen

- der 5. Symphonie (Reprise) von Beethoven,

- der 4. Symphonie von Tschaikowsky oder

- der 2. Symphonie von Mahler

oder kurze Töne (Pizzicato, Arco) und lange ausgehaltene Töne im

- Intermezzo (2. Satz) des Streichquartetts op. 12 von Mendelssohn-Bartholdy

oder dieselbe Tonhöhe gleichzeitig im durchgängigen Tremolo (repetitiv)

und in vereinzelten Tonimpulsen in den

- Variationen für Orchester op. 30

von Arnold Schoenberg.)

Schaeffers Versuch der Reduktion von Hörereignissen auf typologisch fixierbare Klangobjekte orientiert sich nicht ausschließlich am Hörphänomen bzw. am Unterscheidungs- und Gliederungsvermögen des Ohres. Substrat seiner Untersuchungen ist nicht der konkret wahrnehmbare, in seinen konkreten Besonderheiten meistens unwiederholbare Klang, sondern das technisch konservierte und reproduzierbare Klangbild - der aufgenommene Klang, der bei wiederholtem Hören (je nach Genauigkeit des Hörens unter verschiedenen Aspekten teils unverändert, teils verändert, im Idealfall zunehmend präzise und differenziert, wahrgenommen werden kann. (Das Hörinteresse kann nachlassen, wenn z. B. Klang sich als entweder undurchdringlich komplex oder, im Gegenteil, als allzu leicht identifizierbar erweist). In einfachsten Fällen lassen sich die einzelnen Klangobjekte identifizieren als kleinste Einheiten innerhalb einer Montagestruktur: Der Hörer bemerkt Zäsuren, Gliederungspunkte, an bestimmten Schnittstellen des Tonbandes - also genau da, wo der Komponist sie zuvor markiert hat. Dies ist möglich in elementaren Beispielen nicht nur der „klassischen“ konkreten Musik (z. B. in fast allen Kompositiionen von Pierre Schaeffer; auch in vielen, vor allem in frühen Werken von Pierre Henry), sondern auch in „klassischer“ elektronischer Musik (z. B. in der Studie II von Karlheinz Stockhausen; in der vorausgegangenen Studie I desselben Komponisten sind die polyphon sich überlagernden Gliederungen schwerer herauszuhören, und in der nach den beiden Studien entstandenen Tonbandmusik Gesang der Jünglinge sind häufig, vor allem in dichten Akkumulationen, präzise Detailgliederungen nicht mehr erkennbar; andererseits ergeben sich an vielen anderen Stellen für den Hörer klar nachvollziehbare Elementargliederungen, z. B. aus räumlichen Differenzierungen in dieser mehrkanaligen Komposition, aus Gegenüberstellungen elektronischer und gesungener Klänge und insbesondere aus elektronischen Klangfarben-Differenzierungen auf der Basis von Sinustönen, Impulsen und Rauschbändern. Schwierigere Hörprobleme können sich allerdings dann ergeben, wenn die Musik sich von quasi-syntaktischen Gliederungs-Modellen ablöst, wie sie theoretisch noch bis in die Blütezeit der (instrumentalen und elektroakustischen) seriellen Musik hinein wirksam geblieben sind (obwohl dort, anders als z. B. im Spätwerk Weberns, die Binnengliederungen der einzelnen Reihen und die Modalitäten ihrer Verknüpfung dem Hörer oft eher verschleiert als verdeutlicht werden; den hieraus sich ergebenden Hörschwierigkeiten hat Karlheinz Stockhausen Rechnung getragen durch fortwährende Modifikationen der seriellen Kompositionstechnik, durch ihre Verwandlung nach der Devise „Von der Reihe (als abstraktem Strukturmodell) zur Formel (als einer konkret ausgeformten, in der Regel relativ einfach nachsingbaren melodischen Gestalt)“. Im Stadium der Formelkomposition hat sich Stockhausen dann, zumindest in den Sonderfällen seiner im Studio produzierten elektronischen Musik, seit den 1970er Jahren, definitiv von der quantitativen Kontrolle mehrerer als gleichberechtigt angesehenen „Parameter“ gelöst und andererseits seit den 1980er Jahren die serielle Musik in neuen Glissandostrukturen und -texturen über ihre klassischen Begrenzungen der fixierten Tonhöhen, Skalen und Intervalle hinaus geführt.

Die von den Grundvorstellungen der konkreten und (seriell-)elektronischen Musik ausgehenden Beschreibungsmodelle musikalischen Hörens und Analysierens lassen sich interpretieren als einander diametral entgegengesetzte Versuche der Lösung desselben Problems: Des bis heute, vor allem in der Neuen Musik des 20. Jahrhunderts, ungelöst gebliebenen Problems der Koordination von Form und Struktur, von kompositorischer Arbeitsweise und hörbarem Ergebnis. In der traditionellen Musiktheorie wurde dieses Problem oft dadurch umgangen, daß - entsprechend der Annahme eines dem Komponisten und dem Hörer gemeinsamen Sprachvermögens - versucht wurde, für beide Aspekte gemeinsame (quasi-)musiksprachliche Ordnungen zu definieren: Man nahm an, daß der „ideale“ Hörer imstande war, die vom Komponisten imaginierten und schriftlich fixierten melodischen, harmonischen und rhythmischen, farblichen und formalen Strukturen hörend zu dechiffrieren - ungeachtet der Tatsache, daß z. B. vor allem im Bereich der Harmonik höchst widersprüchliche, in logischer Struktur und musikgeschichtler Tragweite kontroverse Theorien existierten und daß von werkspezifischen Besonderheiten abstrahierende Aussagen etwa über thematische Arbeit, Instrumentation und Formgestaltung oft fragwürdig erscheinen. Im 20. Jahrhundert haben sich die bis dahin schon erkennbaren theoretischen Schwierigkeiten nicht unwesentlich vermehrt dadurch, daß neue kompositionstechnische Prozeduren bekannt wurden, die das Verhältnis zwischen kompositorischer Faktur und gehörtem Resultat unter neuen Aspekten zu komplizieren schienen. Die schon vokal-instrumentaler Musik erkennbaren Schwierigkeiten dann schließlich in einem Bereich, der sowohl die Komponisten als auch die Hörer von neue Aufgabe stellen sollte: Im Bereich der elektroakustischen Musik.

Beispiele

Der Stummfilmer Ruttmann als Hörfilmer -

Filmische Strukturen in der Konkreten Musik

- Montagestrukturen: Walter Ruttmann,

Weekend (1930)

1. Ausschnitt

(4´56´´-5´51.05´´): Pfeifen - Hallo - Hupen (Montagestücke 113-115)

Jemand pfeift ein kurzes Motiv - es wird „Hallo“ gerufen - man hört eine Hupe:

Jedes der drei kurzen Ereignisse läßt sich anders hören:

Die gepfiffene Melodie als Musik: an

achtet darauf, wie es klingt

(und der musikalisch erfahrene Hörer kann die gepfiffene Tonfolge

überdies als ein Leitmotiv Wagners identifizieren: als Siegfrieds Hornmotiv);

das gerufene Wort als Sprache: man

achtet darauf, was es bedeutet;

der Hupton als Geräusch: man achtet

darauf, was hier geschieht.

Die drei Hörereignisse

unterscheiden sich deutlich voneinander,

aber dennoch haben sie etwas miteinander gemein:

Sie lassen sich als Signale auffassen: Ein Pfeifsignal - ein Rufsignal - ein

Hupsignal.

Diese Identifizierung als Signal, macht auch begreiflich, was dem Pfeifsignal

vorausgeht:

Ein Glockensignal (4´43´´- 4´56, Montagestück 112)

Die Glocken läuten, und jemand

pfeift:

Beide Ereignisse lassen sich in einen Zusammenhang einordnen,

auf den auch der Titel des Stückes verweist: Weekend (Wochenende).

Man kann sich vorstellen, daß 1930 in Berlin am Samstag abend die

Feierabendglocken läuten

und jemand in der Freizeit mit einem Pfeifsignal abgeholt wird. -

Die hier dominierenden Stücke bilden in Ruttmans Stück einen deutlichen

Gegensatz

vor allem zu den vielfältigen Arbeitsgeräuschen, die vorher zu hören waren

(dominierend vor allem zwischen 0´14´´ und 0´49´´, entspr. Montagestücken

5-20).

Signale von Gongs (1-3, 215) oder

Glocken (9, 87-89, 112, 178) -

Geräusche aus Werkstatt oder Fabrik oder aus dem Straßenverkehr

(5-9, 11-17, 37, 39, 68, 82-84, 92 und 183 und 213, 93, 205-211; 28, 46,

188-189, 204) -

Sprachfetzen aus der Telefonvermittlung, aus dem Kaufhaus, aus dem Büro oder

aus der Schule

(23, 26, 40, 42, 52, 57, 61; 44; 48, 51; 27, 34, 36, 53, 58, 73 - und 43) -

aufgenommene Fragmente einzelner Instrumente, später auch zusammenhängender

Musik

(1-4, 10, 18, 21 und 22, 67, 69, 72, 75, 77, 79, 81, 85;

124, 126, 134, 137, 139, 146, 149-154, 156, 168, 174). -

Verschiedene Hörereignisse sind in

Walter Ruttmanns Stück so zusammenmontiert,

daß charakteristische Montagestrukturen und Sinnzusammenhänge herausgehört

werden können:

2.

Ausschnitt (5´20-6´55) (Montagestücke 120-155)

Das Wandern ist des Müllers Lust (Wanderlied) - Hahnkrähen; Wanderlied -

Hühnergackern; Enten;

Gläser (klimpern) - Klimpern - Gackern - Huper, Motorenbrummen;

Stimmen - Großer Gott wir loben dich (Kirchenlied) - Hupe -

Motorengeräusch dazu -

Kirchenlied

(Fortsetzung) - Taubengurren;

Das Wandern ist des Müllers Lust; Hahnkrähen;

Kinderstimmen - (Frau:) Apfel oder

Birne?, (Kind:) Apfel -

Taubengurren, Hund bellt;

Das Wandern ist des Müllers Lust (Männer) - Kindergeschrei -

Entengegacker;

Wanderlied (Kinder) Fragmente 1 - 2 - 3;

Wanderlied (Männer)

Kinderreim (Liegestuhl)

Wanderlied - Motorradknattern

Wanderlied (Kinder) mit

eingeschnittenen Geräuschen - montierte Geräusche;

Stimmen - Kirchenlied (Erwachsene)

mit eingeschnittenen Geräuschen;

Wanderlied - Geräusch;

Stimmen (Menschen: Frau und Kind;

Tiere: Taube und Hund)

Wanderlied - Stimmen (Menschen: Kinder; Tiere: Enten

Wanderlied (Kinder)

Wanderlied (junge Männer)

Kinderreim

Wanderlied - Motorradknattern

Kinder stimmen ein Wanderlied an.

An zwei melodischen Zäsurstellen der Gesangsaufnahme sind einmontierte

Tierlaute zu hören:

Ein Hahn kräht - später hört man Hühnegackern und anschließend Gänsequaken

(125, 127-128).

Der Hörer kann dies so deuten, daß das Wanderlied im Freien gesungen wird.

Im weiteren Verlauf wird dann deutlich,

daß es allein auf die akustische Illusion einer Hörszene hier gar nicht

ankommt:

Später ist zu hören, daß dasselbe Wanderlied auch von Älteren gesungen wird

(146, 152);

noch später ist zu hören, daß durch Montage

nicht nur verschiedene Aufnahmen desselben Liedes (Kinder: ab 126; junge

Männer: 146, 152)

miteinander verbunden werden können,

sondern auch verschiedene Bruchstücke derselben Aufnahme (Kinder: 149, 150,

151):

Aufgenommenes Material wird integriert in vieldeutige und mehrdimensionale

Montagestrukturen. -

Im Gesamt-Zusammenhang des Stückes wird deutlich, daß im Wechsel der Dominanzen von Geräusch, Sprache und Musik sich verschiedene größere Formteile ergeben, mit jeweils unterschiedlichen Hörperspektiven. Die deutlichsten Zäsuren markieren der erste Spracheinsatz (23, Beginn des 2. Teils) und der erste signalhaft prägnante Musikeinsatz (94, Beginn des 3. Teils). Der Beginn des vierten und letzten Teils ergibt sich vor allem aus dem situativen Kontext seiner (teilweise auf den ersten, ebenfalls dem Arbeitstag gewidmeten Teil zurückkommenden) Geräusche.

Die Montagestrukturen sind häufig

geprägt durch wiederkehrende oder regelmäßig wechselnde Montagestücke (z. B.

wiederkehrend: Gong 1-2, 215; Wechselmontage Sägen-Hämmern 6-9) oder durch

verwandte Klangtypen (Impulse 1-2, Klangketten 3-4) oder durch Kontextvarianten

(gleiche Worte oder Wortbestandteile in verschiedenen Sprechsituationen, z. B.

... bitte, 32-33, oder vier, 42-44; das gleiche Musikstück in verschiedenen Fragmentierungen

und/oder Interpretationen, ab 124). Dabei können sich vor allem bei Fragmenten

aufgenommener Sprache ansatzweise ähnliche Affinitäten ergeben wie in

lautstrukturellen Lesetexten etwa bei Schwitters oder im (auch anderweitig, z.

B. in bestimmten Verwendungsweisen kontrastierend einmontierter Geräusche,

vergleichbaren) Neuen Hörspiel, z. B.:

25 Bitte Dö(h)nhoff zwoundvierzieg-vier-null

(Männerstimme)

42 Dö(h)nhoff zwoundvierzieg-vier... (Männerstimme)

43 Vier mal vier

(ist) (Kinderstimme)

44 (Stimme eines Aufzugführers:) Vierter Stock:

Spielwaren, Schuhwarenlager, Lebensmittelabteilung[29]

Im ersten Teil, der von Arbeitsgeräuschen dominiert wird (aus den Arbeitsfeldern Handwerkerwerkstatt, Fabrik und Militär; im letzten Falle ergibt sich ein sinnfälliger Übergang zur Musik) stehen Kombinationen verwandter Klangtypen im Vordergrund - teils in unmittelbarer Aufeinanderfolge, teils in Wechselmontagen (1-2, 3-4: Impulse; 3-4: Klangketten; 5-9: Impulse in Wechselmontage; 11-17 vorwiegend Impulsketten; 20-21 Impulskette Umweltgeräusch-Musik)

Im zweiten, auf Sprachaufnahmen konzentrierten Teil läßt sich am deutlichsten verfolgen, wie hier, ähnlich in der

Montagetechnik des Stummfilms, Fragmente aus verschiedenen Zusammenhängen

ineinander verschränkt sind, z. B.:

Telefonvermittlung (23, 25, 40, 42, 52, 57, 61(?), 65, 70(?) und 76(?))

Gedicht-Rezitation in der Schule (27, 34, 36, 53, 58, 73, 78)

Innengeräusche aus dem Kaufhaus (24, 26, 30, 35, 45; 66; 86)

Innengeräusche aus dem Büro (38, 54, 59)

Außengeräusche aus dem Straßenverkehr (28, 29(?), 46)

Im dritten Teil erscheinen die hier dominierenden Musik-Fragmente (die, vor allem bei Gesangsaufnahmen, auch mit Sprache verbunden sein können) vor allem in Verbindung mit beziehungsreich kontrastierend einmontierten Geräuschen, wobei insbesondere der Geselligkeitsgesang im Freien (Außenaufnahme Wanderlied) und der religiöse Gesang (Innenaufnahme Kirchenlied) in den Montagestrukturen ineinander verschränkt sind.

Im vierten Teil treten Montage-Zusammenhänge aus verschiedenen

Erfahrungsbereichen in den Vordergrund, z. B. zwischen Geräuschen und Stimme

(190-195) oder zwischen Musik und Stimmäußerungen (196-204: Marschmusik in

Wechselmontage mit unterschiedlichen Geräuschen).

Überdies wird deutlich, daß der Anfang

des ersten Teiles und der Schluß des vierten Teiles deutlich als Anfang bzw. Schluß des gesamten Stückes ausgeformt

sind: Man Gongschläge als Eröffnungssignale (1 und 2; es folgen, eng mit dem

Vorausgehenden verknüpft, zwei weitere Signale: Gongwirbel, Trommelwirbel); und

als Schlußsignal (215). Daß der Gong nicht als allerletztes Ereignis zu hören

ist, hängt damit zusammen, daß er mit anderen Schlußgeräuschen verknüpft ist:

Kassenklingeln, Abschluß eines Einkaufes (216) - Schreibmaschinengeräusch am

Zeilenende - Null (218: letzte Ziffer einer zuvor in der Telefonvermittlung

verlangten Nummer: zwoundvierzig-vier-null: 25, vgl. 42 ff.).

Obwohl Weekend schon wegen unterschiedlicher Zeitdimensionen, technischer Bedingungen und Wahrnehmungskonditionen nicht ohne weiteres mit seinem drei Jahre älteren Film Berlin, die Sinfonie der Großstadt vergleichbar ist (einem Film, der über ein halbes Jahrhundert später Pierre Henry zu seinem Hörfilm La Ville. Die Stadt inspirieren sollte), läßt sich feststellen, daß, schon auf Grund der technisch-materialen Konditionen dieses Tonfilms ohne Bilder, die hier verwendeten auditiven Montagetechniken eng mit den visuellen Montagetechniken des Stummfilms der 1920er Jahre verwandt sind und theoretisch-analytisch ähnlich erschlossen werden können wie ihre visuellen Pendants in Schriften von Vertov oder Eisenstein, Balacz oder Arnheim und anderen[30].

Helmholtz und Webern - Ton-, Klang- und Intervallstrukturen in der

Elektronischen Musik

Die Entwicklung des anderen Hörens unter dem Einfluß der technisch

produzierten Musik ist gekennzeichnet von extremen Paradoxien: Während

einerseits die Emanzipation der Dissonanz seit Russolo und Varèse konsequent

zur Emanzipation des Geräusches weiter entwickelt worden ist, haben sich

andererseits aus Versuchen der Erneuerung des tonstrukturellen Denkens

gegenläufige Tendenzen einer Begrenzung des Tonmaterials - im Sinne einer

beabsichtigten strengeren Strukturierbarkeit - ergeben, Tendenzen einer

Tonkunst neuer Art. Als ihr wichtigstes Ordnungsprinzip wurde von den führenden

Exponenten der zweiten Wiener Schule und von den später (in der Neuen Musik

seit 1945) über deren klassische dodekaphonische Ansätze verallgemeinernd

hinausstrebenden Komponisten die serielle Strukturierung angesehen. Diese bezog

sich ursprünglich ausschließlich auf die Organisation von Tonhöhen, die mit

Singstimmen und mit herkömmlichen Instrumenten als obertonhaltige Klänge

auszuführen waren; die Tonstruktur regulierte also nur die Beziehungen zwischen

Grundtönen verschiedener Klänge, aber nicht die Beziehungen zwischen Teiltönen

innerhalb desselben Klanges. Dies war einer der Hauptgründe dafür, daß seit den

frühen 1950er Jahren sich die Frage nach der Verallgemeinerbarkeit seriellen

Denkens auch auf den Bereich der Klangfarbe stellte. Eine

Klangfarbenstrukturierung nach dem Modell von Reihenstrukturen mußte davon

ausgehen, daß alle Komponenten der Klangfarbe exakt quantifiziert und

proportioniert werden konnten. Im einfachsten Sinne (im Sinne der Gesetze

elementarer klassischer Akustik, wie sie schon Helmholtz bilanziert hatte) ging

es dabei um die Strukturierung von Tonhöhen

(bzw. Intervallen) und Lautstärken (bzw.

Lautstärkeverhältnissen). Deren exakte Quantifizierung erschien mit

herkömmlichen klanglichen Mitteln unmöglich, weswegen der Versuch der

kompositorischen Arbeit mit synthetischen Klängen als wünschenswert erscheinen

mußte. Die kompositions- und realisationstechnischen Probleme, die sich daraus

ergaben, und die aus ihnen resultierenden Probleme eines „anderen Hörens“

lassen sich exemplarisch studieren an der ersten Komposition, die

ausschließlich mit synthetischen Tonstrukturen, mit Sinustönen arbeitet und

deren technisch-kompositorischer Entstehungsprozeß so genau dokumentiert ist,

daß er, rund ein halbes Jahrhundert später, eine weitgehend originaltegetreue[31]

technische Rekonstruktion und mit ihr verbundene experimentelle Hörerfahrungen

ermöglicht, die über das aus der fertigen Realisation Heraushörbare

hinausreichen: Studie I (1953) von Karlheinz

Stockhausen.

Aus den Skizzen des Komponisten geht hervor, daß im ersten Arbeitsgang verschiedene harmonische Spektren realisiert wurden. Als Tonhöhen wurden 6 Teiltöne eines auf der Grundfrequenz 200 Hz (annähernd g) aufgebauten Spektrums ausgewählt, in der Konstellation 1:3:5:7:9:11, entsprechend 200 Hz, 600 Hz, 1000 Hz, 1400 Hz, 1800 Hz, 2200 Hz. Diese Töne wurden in verschiedenen Abfolgen so überlagert, daß Ton für Ton im Abstand von jeweils einer Sekunde einsetzten und wieder aussetzten. Die Regeln, nach denen diese Abfolgen festgelegt wurden, lassen sich leicht erkennen, wenn man die Teiltöne, vom tiefsten aufsteigend, von 1 bis 6 durchnumeriert. Dann ergibt sich für die erste Abfolge (Teiltöne 11-7-1; 5-3-9) die Zahlenkonstellation: 6-4-1; 3-2-5. Sie ist aus zwei spiegelsymmetrischen Dreiergruppen gebildet (4--6-1; 2-3--5). Die übrigen Abfolgen sind Transpositionen der ursprünglichen Sechserreihe auf ihre verschiedenen Stufen.

Die Lautstärken der einzelnen Sinustöne jedes sechstönigen Klanges werden in einer zweiten Versuchsreiche nach einer sechsstufigen Skala mit Grundintervall 5 dB differenziert .

Damit ergibt sich der zweite Schritt der nach den Regeln der klassischen Akustik maßgeblichen Bestimmungen stationärer Klänge. Den ersten Schritt zur Aufbrechung des statischen Klangbildet vollzieht Stockhausen, indem er allen verschiedenen dynamisch gestuften Klängen dieselbe Hüllkurve zuordnet: Rasch ansteigend - langsam ausklingend: „Schlagklang“.

Die so entstandenen Klänge wurden weiter differenziert durch Überlagerungen (additiv: Mischung; multiplikativ: Ringmodulation). Danach bricht die Versuchsreihe ab. Womöglich lag dies daran, daß die harmonischen Klänge dem Komponisten nicht hinreichend komplex erschienen, um als Grundmaterial einer seriellen Komposition zu dienen. (Aus den Skizzen geht übrigens auch nicht hervor, ob und und ggf. wie aus den elementaren Klangkonstellationen größere formale Zusammenhänge nach seriellen Prozeduren abgeleitet werden sollten.) Auffällig ist jedenfalls, daß selbst die Ringmodulation, die eigentlich wesentlich zur Bildung komplexerer Klangmaterien beizutragen vermag, hier und anderwärts Stockhausen offensichtlich zunächst nicht überzeugt hat: Im Unterscheid zu seinem Kollegen Gottfried Michael Koenig, der diese Technik in Werken wie Klangfiguren II und Essay ausgiebig verwendet hat, hat Stockhausen erst seit den 1960er Jahren mit Ringmodulationen gearbeitet, und zwar zunächst in live-elektronischen Werken (Mixtur, Mikrophonie II; später Mantra) und erst später in Studio-Produktionen (Telemusik).

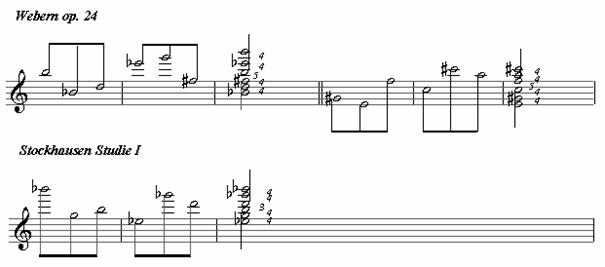

Den folgenden Arbeitsschritten liegt eine neu bestimmte Tonstruktur zu Grunde: So folgt nicht mehr einfachen Intervallbestimmungen der Obertonreihe, sondern einem darüber hinaus führenden Modell: Der Tonstruktur der ersten sechs Reihentöne der Komposition Konzert für neun Instrumente op. 24 (1934) von Anton Webern (in den Intervall-Konstellationen, die sich dort zu Beginn des ersten Satzes finden, den Stockhausen später ausführlich analysiert hat.

Aus dieser Tonstruktur wird, geringfügig modifiziert, der von zwei mal zwei großen Terzen bestimmte Intervallaufbau unternommen (dessen Struktur sich andeutungsweise bereits in der Harmonielehre von Arnold Schönberg nachweisen läßt, als Möglichkeit der Strukturierung eines vieltönigen Akkordes). Diese Tonstruktur wird in Details variiert und dann analogen (überdies auf weitere Parameter übertragenen) seriellen Prozeduren unterworfen wie die ursprünglichen harmonischen Spektren - Prozeduren, die nicht nur für die Detailkonstruktionen verbindlich sind, sondern auch für größere formale Zusammenhänge. Das gesamte Tonmaterial des Stückes ergibt sich aus sechs mal sechs Sechstongruppen, die im Laufe des Stückes sechs Mal in wechselnden Parameterkonstellationen durchlaufen werden.

Auffällig ist, daß Stockhausens multiparametrisch-serielle

Strukturen den Hörer vor ganz andere Probleme stellen als die Dreitonstrukturen

Weberns. Dessen symmetrische

Drei- und Sechstonzellen bleiben stets deutlich hörbar: Vorwiegend melodisch

beginnend in neuen Formteilen - sich harmonisch verdichtend am Abschluß von

Formteilen oder vollständigen Sätzen. Stockhausen

hingegen verschleiert seine Dreitonstrukturen durch sie aufbrechende serielle

Gruppierungen (1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Töne je Tongemisch im seriell dosierten

Wechsel), teilweise auch durch dichte polyphone Überlagerungen. Entsprechende

Unterschiede zwischen Webern und Stockhausen ergeben sich hinsichtlich

der Gruppierung mehrerer Ton- bzw. Intervallzellen zu größeren Formeinheiten: Webern macht schon in den ersten Takten

den Zusammenhang einer vollständigen (aus vier Dreitongruppen gebildeten)

Zwölftonreihe dadurch deutlich, daß er Anfangs- und Endtöne benachbarter

Dreitongruppen überlagert, wobei sich die Intervalle der überlagerten Töne

Schritt für Schritt sinnfällig verändern:

scharfe Dissonanz (kleine None, Reihentöne 3 und 4)

weiche Dissonanz (kleine Septime, Reihentöne 6 und 7)

starke Konsonanz (Quarte, Reihentöne 9 und 10)

Diese Intervallstruktur kehrt sich in retrograden Reihenformen (Krebs,

Krebsumkehrung) um, so daß die Struktur nicht nur der einzelnen Dreitongruppen,

sondern auch ihrer Bündelungen zu Zwölftonreihen im unmittelbaren Höreindruck

sinnfällig werden kann (zu Beginn des ersten Satzes beispielsweise so, daß den

ersten vier Dreitongruppen, die von vier verschiedenen Instrumenten gespielt

werden, vier Dreitongruppen des Klaviers folgen, in denen nicht nur die

Tonfolge innerhalb der Dreitongruppen zeitlich umgekehrt wird, sondern auch die

Abfolge der Überlappungs-Intervalle (3-4, 6-7, 9-10). Im Folgenden bleiben auch

weiter reichende Veränderungen (z. B. Angleichung der Geschwindigkeit

verschiedener Dreitongruppen, Lagenwechsel oder Vertikalisierung von 2 oder 3

Tönen, am Ende des Satzes sogar von 6 Tönen) weitgehend durchhörbar, und

komplexere Figurationen werden, wenn überhaupt, dann erst relativ spät

eingeführt.

Ganz anders verfährt Stockhausen: Seine seriellen Gruppierungen greifen über die einzelnen Sechstongruppen hinaus, so daß sich teilweise in der Ausgangsreihe nicht enthaltene Intervallkonstellationen bilden - gelegentlich sogar tonale Konstellationen, die in der seriellen Instrumentalmusik jener Zeit streng verpönt waren. Anders als in vielen Kompositionen der zweiten Wiener Schule werden musikalische Gestalten zunächst nicht in möglichst prägnanter und einfacher Form eingeführt, sondern in dicht verflochtener harmonischer Komplexität.

Wer die hier eingeführten harmonisch-klangfarblichen Konstellationen klarer erkennen will, muß sich bis zum Schluß des Stückes gedulden, wo sie nicht mehr in vierschichtiger Überlagerung, sondern einzeln zu hören sind: In dieser Musik sind aus der Tradition bekannte Prämissen einer hörend genau nachvollziehbaren Strukturierung offensichtlich radikal in Frage gestellt. Damit hatte Stockhausens konstruktives Denken eine Extremposition erreicht, die den Anstoß zu einer Neubesinnung geben sollte, die sich nicht nur in neuen Ansätzen der Instrumentalmusik auswirken sollte (beispielsweise im 1954 begonnenen zweiten Zyklus der Klavierstücke, in dessen Stücken die in Studie I verwendeten Prinzipien melodischer und akkordischer serieller Gruppierung wesentlich leichter herauszuhören sind), sondern auch in neuen Ansätzen der elektroakustischen Musik (Aufgabe des Primats streng additiv-synthetischer Klangerzeugung in Gesang der Jünglinge, 1955-1956; Aufgabe der Tabuisierung aus der Instrumentalmusik bekannter Klangfarben in Kontakte, 1959-1960; Aufgabe der Tabuisierung aufgenommener, nicht-synthetischer Klänge in Telemusik, 1966, und Hymnen, 1966-1967; Orientierung elektroakustischer Musik an zwölftönigen Tonstrukturen seit Sirius, 1975-1977). Unter dem letzteren Aspekt markieren die Werke Telemusik und, deutlicher noch, Hymnen, einen Wendepunkt in Stockhausens kompositorischer Theorie und Praxis und in ihrer Beziehung zum realen Höreindruck der Musik.

Als Ziel des abendfüllenden Werkes Hymnen nennt der Komponist schon im

Untertitel die Überwindung einer Polarität, zu deren Entstehung er in den

frühen 1950er Jahren noch selbst maßgeblich beigetragen hatte: Konkrete und

elektronische Klänge sollen hier in einer übergreifenden und vom Hörer

weitestmöglich nachvollziehbaren Formkonzeption aufeinander bezogen werden.

Beide orientieren sich an der Vorerfahrung des Hörers, um zugleich von dieser

auszugehen und diese wirksam verändern zu können. Deswegen geht Stockhausen von

von allseits bekannten Klangmaterialien aus. Er verwendet:

- weithin bekannte Musik:

Nationalhymnen aus vielen verschiedenen Ländern der Welt

- Fragmente klar verständlicher Sprache

(z. B. die Ansage des Übergangs von einer Hymne zur anderen)

- charakteristische Zusatz-Geräusche

(z. B. von Kurzwellenklängen oder Volksmassen)

Die Grundkonzeption des Werkes geht davon aus, daß die einzelnen Nationalhymnen einerseits aus ihrer weitgehenden musiksprachlich-klanglichen Uniformität und andererseits aus ihrer autozentrierten Isolierung herausgeführt werden sollen. So sollten verschiedene Hymnen einerseits sich individuell entfalten, andererseits sich mit anderen Hymnen verbinden können: Als profilierte „Zentren“ (zentrale Hauptteile) im Gesamtablauf des Werkes. Am sinnfälligsten verbinden sich beide Möglichkeiten, Individuation und Integration, in der Marseillaise (die durch Überblendungen mit Hymnenfragmenten anderer, von den Traditionen der französischen Revolution beeinflußter Länder verbunden ist) und in der Hymne der USA (die durch Wechselmontage mit Hymnenfragmenten anderer Länder verbunden ist, aus denen Einwanderer in die Vereinigten Staaten gekommen sind). Beide Hymnen bilden vielgestaltige, integrationsstarke Zentren im Inneren des Werkes. Ihnen folgen jeweils andere Zentren, die sich stärker auf ein einzelnes Land konzentrieren: Deutschland bzw. Spanien. Deutschland, das zur Entstehungszeit des Werkes in zwei Teile geteilt war, bildet ein weitgehend isoliertes, auf sich selbst bezogenes „Zentrum“ (auf dessen kompositorische Bearbeitung überdies nachträglich ein kurzes, in vielen take-Varianten zusammenmontiertes statement des Komponisten eingeht, dessen Aufnahme in das Stück eingegangen ist) mit zwei verschiedenen, in zahlreichen Wechselmontagen ineinander geschnittenen Aufnahmen. Spanien bildet mit extrem hochtransponierten, unregelmäßig beschleunigten und farblich brillanten Hymnen-Fragmenten das Gegenstück zur Hymne Frankreichs, die nach mehreren Durchläufen zeitlupenartig verfremdet wird: extrem sich verlangsamend; im stufenlosen Gleiten bis in extrem tiefe Tonlagen herabsinkend.

Zwischen den beiden in sich kontrastierenden Zentren-Paaren (Frankreich - Deutschland, Amerika - Spanien) steht das „zentrale Zentrum“ des Stückes: Das Zentrum der UdSSR. (In der Tonbandkomposition ist sie - aus aufführungspraktischen Gründen, die dann aber auch in der Komposition selbst ihren Niederschlag gefunden haben - auf zwei Tonbänder aufgeteilt: der erste Teil steht am Schluß des zweiten Vierspurbandes, der zweite am Beginn des dritten; die Formteile, die den vier Bändern des Stückes entsprechen, hat der Komponist als „Regionen“ bezeichnet, die jeweils in unterschiedliche Formteile bzw. „Zentren“ aufgeteilt sind; Bandwechsel zwischen den Bändern wurden bei vielen Konzertaufführungen meistens von quasi-improvisatorisch mitspielenden live-Solisten überbrückt; seit den 1990er Jahren verzichtet der Komponist auch in Konzert-Aufführungen auf live begleitende Solisten).

In der Einleitung zum UdSSR-Zentrum und in dessen erstem Teil verbinden

elektronische Akkorde sich mit

aufgenommenen Hymnen-Fragmenten verschiedener afrikanischer Staaten; im zweiten

Teil steht die sowjetische Hymne allein im Vordergrund. Alle Akkorde der

sowjetischen Hymne sind in diesem Abschnitt des Werkes rein elektronisch

erzeugt - allerdings nicht in additiven Mischungen von Sinustönen wie in den

frühen 1950er Jahren, sondern ausgehend von obertonreichen Klängen (die hier,

ähnlich wie in bestimmten Passagen der schon über 10 Jahre zuvor realisierten

Komposition Gesang der Jünglinge, von

Verzerrungsklängen ausgehen und deren dynamische, farbliche und räumliche Ausformung

in weitgehend unnormierten, „frei“ ausgesteuerten Verwandlungsprozessen

erfolgt).

Das „sowjetische“ Zentrum ist mit

anderen Formteilen des Werkes dadurch verbunden, daß einzelne Akkorde oder

Akkordgruppen herauskopiert und in den vorausgehenden oder folgenden

Formverlauf einmontiert wurden. So durchziehen die elektronischen Akkorde

dieser Hymne das ganze Stück, z. B.: - in der Einleitung des Stückes, die die

Einführung der „Internationale“ vorbereitet

- in der Einleitung zum „sowjetischen“ Zentrum

- in der Überleitung vom Zentrum der UdSSR zum Zentrum der USA

- gegen Ende der letzten (vierten) Region.

So ergibt sich ein Miteinander elektronischer und konkreter Klänge, in dem beide Klangkategorien wechselseitig aufeinander einwirken: Konkrete Klänge werden abstrakter durch mehr oder weniger weitgehende Montage und/oder elektroakustische Transformation; dabei kann sich Bekanntes in Unbekanntes verwandeln. Elektronische Klänge werden - zumindest für den traditionell geschulten Hörer - dem konkreten Höreindruck dadurch näher gebracht, daß sie sich auf (im zwölftönig chromatischen Tonbereich ausnotierte) Frequenzen stützen; für den Hörer, der dies erkennt, kann sich Unbekanntes in Bekanntes verwandeln.

Der Ablauf des gesamten Stückes führt von vielfältig montierten und gemischten Kurzwellenklängen über lange Verwandlungsprozesse bis einer sich ausweitenden klanglichen Vielfalt und schließlich zum ruhigen, klanglich gesättigten und assoziationsreichen Schluß des Stückes.

Wesentlich ist, daß alle wichtigen strukturellen, klanglichen und formalen Details unmittelbar hörend nachvollzogen werden können. Die Musik ist reich an Zäsuren, an vielschichtigen Verwandlungsprozessen, andererseits aber auch an weiträumig bruchlos gleitenden Formentwicklungen. „Das andere Hören“ präsentiert sich als Versuch, zu vermitteln zwischen bisher wortlos nebeneinander existierenden Hörweisen, zwischen dem erfahrungsbezogenen und dem spekulativen Hören.

Hören und Analysieren